環境改善,全球僅存兩三千隻的珍稀候鳥初步擺脫滅絕境地

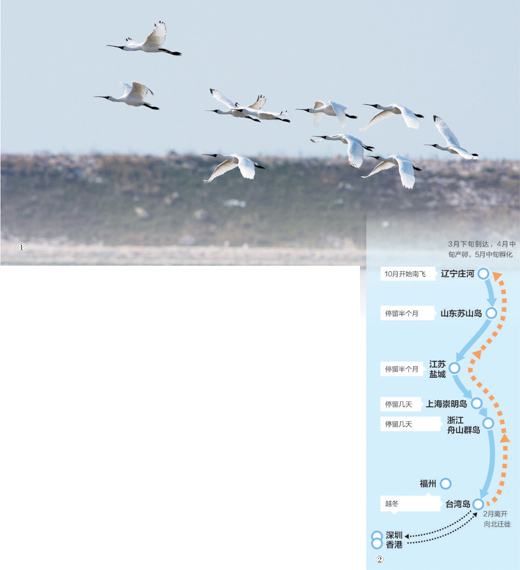

黑臉琵鷺,平安自在東南飛(美麗中國·調查·鳥的遷徙 ①)

|

圖①:在福建福州興化灣濕地越冬的黑臉琵鷺。 |

編者按:候鳥的遷徙是對自然環境變化的本能反應。“美麗中國調查”欄目今天起推出“鳥的遷徙”系列,通過追蹤典型候鳥的遷徙路線,折射各地生態文明建設取得的成績與面臨的諸多問題。

黑臉琵鷺的珍稀程度僅次於朱鹮,遷徙路線主要在我國國土范圍之內。為此,本期“美麗中國調查·鳥的遷徙”欄目特別約請本報記者深入遼寧大連、福建福州、廣東深圳等地調研,既報道各地為改善生態環境所做的種種努力,也反映黑臉琵鷺生存面臨的新問題。

世界上黑臉琵鷺的兩個主要繁殖地之一

遼寧庄河 黑臉琵鷺的安全“育嬰場”

本報記者 王金海

初夏,雨過天晴,碧海藍天。

遼寧省庄河市形人坨子和元寶島上,一隻隻黑臉琵鷺展翅飛翔。監測數據顯示,庄河1999年首次迎來7隻黑臉琵鷺,2009年46隻,2013年77隻,2014年增長為85隻。

庄河是遼寧省大連市的水源地。庄河與附近的元寶島,也是全球黑臉琵鷺的繁殖地之一。另一處在朝鮮半島沿海島嶼。

棲息地遭破壞,黑臉琵鷺種群數量曾逐年下降

每年3月下旬,從南方飛來的黑臉琵鷺陸續到達庄河,在庄河的形人坨子和元寶島筑巢繁殖。每年7月中下旬幼鳥與親鳥離開繁殖地並不再回去,棲息在庄河入海口附近的灘涂、沼澤淺水池塘中,至每年的10月下旬陸續飛回我國台灣等南部地區過冬。

黑臉琵鷺是一種大型候鳥,對環境十分敏感。近年來,庄河不追求有污染的GDP,採取多種措施加強對黑臉琵鷺棲息地、繁殖地和覓食地生態環境的保護,加強對三河入海口、濕地保護區、灘涂淺海養殖區治理恢復。

但記者在庄河採訪時發現,人為干擾黑臉琵鷺的情況時常發生。

黑臉琵鷺每年來庄河繁衍,聞訊從外地來觀鳥、拍攝的人逐年增多。一些人經常為拍黑臉琵鷺飛翔的姿勢扔石頭。但這些人不知道,黑臉琵鷺的記憶力非常好,隻要是受過驚嚇的地方,就不再回去了。有的人甚至在黑臉琵鷺的巢穴系了紅布條,終導致黑臉琵鷺棄巢遠走高飛。

2014年,大連市政府在庄河舉辦“大連—台南黑臉琵鷺保護交流與合作論壇”,與會的兩岸10多位專家認為,以分子遺傳學研究推測,黑臉琵鷺數量原本有上萬隻,種群的數量曾一度逐年下降,主要是由於棲息地遭到破壞污染以及人為干擾。

讓“育嬰場所”和“公共食堂”無憂

黑臉琵鷺不僅需要安靜、安全的“育嬰場”,更需要維持生存的“綠色食堂”。記者實地調查發現,當前對黑臉琵鷺威脅較大的是圍海填海,黑臉琵鷺繁殖種群正在失去它們的覓食地及棲息地。

庄河市野保站的負責人介紹,目前黑臉琵鷺的繁育、覓食、棲息仍面臨兩大難題:一是黑臉琵鷺繁殖地“育嬰場所”保護難度加大,國內外眾多游客夏季蜂擁而至觀鳥,嚴重影響黑臉琵鷺的棲息和生存環境。二是近年來近海浮游生物、雜魚等數量不斷減少,加之漁民絕戶網捕撈,令黑臉琵鷺食物匱乏,“公共食堂”狀況堪憂。

作為涉禽,黑臉琵鷺必須在淺水中覓食,食地水深不超過20厘米為宜。黃海岸邊從庄河河口到皮口圍海填海工程中,壩高在10米左右的佔70%,達到12米的佔10%。其中,退潮的時候,12米高大壩下面已經看不到灘了。絕大部分區域,高潮帶和中潮帶已經不復存在,高潮帶和中潮帶是黑臉琵鷺取食時間最長的區域,這個區域,在整個這條海岸線都不存在了,就剩下幾個小的河口,最大的就是庄河河口。

“目前,野外觀察到的最年長的黑臉琵鷺年齡為18歲。”台灣師范大學生態研究所教授王穎介紹,保留濕地,對鳥類來說,這是保護它們的最好方式。

繁殖棲息地要杜絕人為干擾

“通過數據分析,黑臉琵鷺繁育數量在下降,缺失的部分由庄河種群補充,這凸顯了庄河黑臉琵鷺繁殖棲息地保護的重要性。”中國人與生物圈國家委員會委員、沈陽理工大學教授周海翔擔憂地說,近年來,黑臉琵鷺在形人坨子的繁育曾經遭受嚴重的干擾,留下慘痛的教訓。

每逢節假日,“長槍短炮”都會布滿庄河形人坨子,嚴重影響黑臉琵鷺的繁殖。這些迫使黑臉琵鷺從2010年—2012年連續3年放棄了形人坨子繁殖地,直到庄河市政府採取強力措施保護環境,最大限度排除人為干擾,2013年,黑臉琵鷺才開始回來,2014年在形人坨子西側崖頭繁殖至少12巢。

黑臉琵鷺從2005年開始陸續轉移至四面絕壁的牛心坨子繁殖。這裡距離覓食地20公裡,給獲取巢材、食物都增加了難度,特別是幼鳥初次飛行至覓食地的困難更大,導致去年這裡繁殖14巢,但幼鳥的數量增加不大。

“幸虧有牛心坨子作為備用繁殖地,盡管那裡繁殖條件更加惡劣,但畢竟天險一時阻止了那些所謂的愛鳥人士登島。”周海翔慶幸地說。

“保護黑臉琵鷺不能隻依賴庄河。”大連市環保志願者協會會長楊白新說。

黑臉琵鷺作為濱海濕地生態狀況的指示物種,成為填補遼寧世界自然遺產空白的首選珍稀瀕危物種。去年遼寧省政府有關部門發布《大連黑臉琵鷺自然保護區亟待提升保護層級》的調查研究報告,提出“以立法形式提高黑臉琵鷺保護級別”“建立和完善合理的生態補償機制”等保護建議。

黑臉琵鷺的分布隻局限在東亞地區

崇明東灘 南來北往的“中轉站”

本報記者 孫小靜

全球共有6種琵鷺,其中隻有黑臉琵鷺列為瀕危鳥類。上海崇明東灘是黑臉琵鷺重要的遷徙停歇地。

據上海市崇明東灘鳥類國家級自然保護區管理處主任湯臣棟介紹,在20世紀90年代初期,黑臉琵鷺在全球的統計數量僅為294隻。由於黑臉琵鷺的分布隻局限在東亞地區,如此小的種群,如果受到威脅,將面臨物種滅絕的危險。因此,黑臉琵鷺被列為全球極危物種而受到廣泛的關注。近年來,由於黑臉琵鷺的種群狀況不斷改善,國際鳥盟也將黑臉琵鷺的受脅等級從極危降低到瀕危等級。

從1994年開始,每年一月,在黑臉琵鷺分布地區的鳥類學者以及觀鳥人士共同開展黑臉琵鷺全球同步數量調查。根據2015年1月調查結果,全球黑臉琵鷺的數量為3259隻,初步擺脫了滅絕的境地。

黑臉琵鷺為候鳥。每年3月,成鳥陸續離開南方的越冬地,返回北方的繁殖地﹔到10月前后,他們又返回越冬地。在遷徙時,黑臉琵鷺經過中國東部沿海地區。在春季,黑臉琵鷺在崇明東灘的數量最多。從4月初到5月中旬的大部分時間,在崇明東灘都能見到黑臉琵鷺。2002年4月,曾記錄到62隻黑臉琵鷺,是崇明東灘黑臉琵鷺一次記錄到的最大數量。在秋季,黑臉琵鷺的數量較少。2004年10月,在崇明東灘一次記錄到黑臉琵鷺11隻,為秋季單次記錄到的最大數量。

從彩環的編號來看,這些黑臉琵鷺有的來自香港的越冬地,有的來自台灣的越冬地,這說明,在香港和台灣越冬的黑臉琵鷺遷徙的時候都在崇明東灘停歇。

每年有100—130隻黑臉琵鷺在福建越冬

閩江口 百種鳥類的越冬港灣

本報記者 趙 鵬

每年11月底,福建才慢慢進入冬季。從這時起,每天,林家籌都會駕著船,在閩江口濕地保護區的蘆葦叢中細細觀察搜索,等待著一群特殊的“老朋友”如約而至——它們就是黑臉琵鷺。

據福建省觀鳥會及林業部門的調查資料顯示,全省越冬的黑臉琵鷺種群數量在100—130隻之間。

2015年1月19日,參加世界瀕危鳥類黑臉琵鷺全球同步調查的福建省觀鳥會志願者在福建閩江口和興化灣共發現100隻黑臉琵鷺,與2014年同期同地發現的101隻數量基本持平。這也是福建觀鳥志願者連續第十年對黑臉琵鷺進行跟蹤調查。2014年1月全球同步調查其數量為2726隻。

據福建觀鳥會會長楊金介紹,福建沿海濕地、灘涂是黑臉琵鷺的主要過冬地和補給地。閩江河口濕地自然保護區位於福州市轄屬的長樂市東北部閩江入海口南側,區域范圍涉及3個鎮、13個行政村,面積2100公頃。作為國家級自然保護區,它也是福建省最優良的河口三角洲濕地,有著廣闊的水體、肥沃的土壤、茂密的植被、豐富的濕地資源,被稱為“福州之腎”。

閩江口濕地處於東亞——澳大利亞鳥類遷徙路線上,是數百種鳥類的最佳中途驛站、越冬地和庇護所,是眾多鳥類的故鄉,每年有逾1000萬隻越冬候鳥飛臨此地棲息。為了給這些過境的鳥兒打造一個棲息的家園,目前福建已申請在這裡建立國際級自然保護區。

在此越冬的黑臉琵鷺增到411隻

深圳灣 禁漁區留住更多候鳥

呂紹剛 王 星

深圳是一個鳥類繁多的城市,每年在深圳遷徙停留或越冬的鳥類有數十萬之多。但受氣溫變暖以及人類活動等影響,2014年,深圳灣僅普查到黑臉琵鷺252隻,創下10年最低。

“鳥類對環境變化是最敏感的。”深圳市紅樹林濕地保護基金會項目主管李燊介紹,作為中等體形的候鳥,黑臉琵鷺對棲息地環境要求較高。

“水污染、城市噪音、光污染以及無序捕撈都會影響鳥類對棲息地的選擇。” 廣東內伶仃福田國家級自然保護區管理局研究員楊瓊博士表示,深圳灣位於城市腹地,極易受人類活動干擾,而非法捕撈也使得深圳灣內的魚蝦、貝類等鳥類的食物大幅減少。

據介紹,為了有效地杜絕非法捕撈、保護深圳灣自然資源2014年5月1日起,深圳採取嚴厲措施在深圳灣設置約23平方公裡海域禁漁區。“禁漁區”對生態環境的改善產生立竿見影的效果。2015年1月,福田紅樹林保護區內共錄得鳥類57種,鳥類總數超過16000隻次,與2014年1月比較,種類數相近,但數量顯著增加,其中,黑臉琵鷺數量在連續4年減少后迎來大幅回升,共有411隻黑臉琵鷺在深圳灣越冬,與2014年同期相比增加六成。

“禁漁區設立后,不僅深圳灣的魚、蝦、貝類等候鳥的食物來源有了保障,且生物鏈中重要的環節魚蝦等被保護下來了,還減少了人為干擾。” 李燊介紹,除了黑臉琵鷺,鷺科的鳥類大白鷺、蒼鷺、池鷺、夜鷺等都吃魚,而反嘴鷸、黑尾塍鷸等鷸鸻類候鳥吃蝦蟹、貝類、軟體動物等。

《 人民日報 》( 2015年06月29日 14 版)

分享讓更多人看到

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量