曾經揮著鐵鍬裝垃圾的蘇寶才,已經連續兩年獲得了西城區垃圾轉運箱吊裝比賽冠軍。

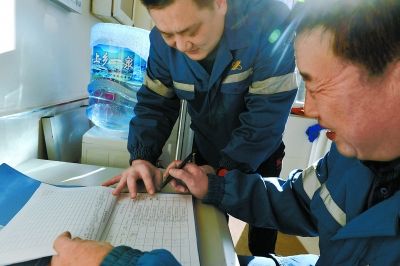

垃圾轉運站的工作每天都要檢查簽字,確保人員設備完全正常運轉。

每天要運走13箱左右的垃圾,雖說垃圾比以前多了,但工作負荷卻減少了很多。每次垃圾轉運高峰后蘇寶才都要用高壓水槍把地面清潔一遍。

垃圾收集車直接對接封閉式轉運箱,做到了全程無遺撒。

一天的工作下來,蘇寶才的皮鞋還是烏黑锃亮。

干淨整齊的環境要不是垃圾收集車的進進出出,完全看不出這裡是垃圾轉運站。

西城區佟麟閣路上的一個不大的房子裡,一位穿著干淨整潔的師傅操作按鈕吊裝轉運著箱子,這就是工作中的蘇寶才,他看上去完全是一個現代化工廠的老師傅,但他實際上卻是一名垃圾轉運站的工作人員,而這裡的環境更看不出是一個垃圾轉運站。

今年58歲的蘇寶才和垃圾打交道已經33個年頭,上世紀八十年代部隊轉業后他進入環衛系統干起了垃圾轉運的工作,從各個街道收集的生活垃圾集中到垃圾轉運站后再由車輛統一拉走進行處理,蘇寶才干的就是這道中間環節的工作。

冬天一身土夏天一身泥,這是蘇寶才對自己剛入行時的描述。那時的垃圾轉運站都是露天的,冬天家家燒爐子,垃圾站要用鐵鍬把垃圾鏟到車上,幾鍬下來就是一身土。夏天各種湯湯水水的味道干一會兒就腦袋發暈。不光垃圾站的工作人員辛苦,周圍居民也是抱怨不斷。上世紀九十年代初垃圾站蓋起了房子,也有了地下式垃圾轉運坑,工作環境雖說改善不少但是轉運過程的遺撒和味道還是沒有消除。

如今,蘇寶才沒想到自己的工作會有如此大的變化。北京的煤改電已經完全看不到垃圾中的爐灰,垃圾分類后,垃圾中液體的成分減少了。垃圾收集車來了直接把垃圾倒入轉運箱,密閉式的轉運箱由吊機直接裝車拉走,垃圾完全做到了封閉式轉運到垃圾處理廠,塵土、味道和噪音完全沒有,周圍的居民完全感覺不到這個垃圾轉運站的存在。而這種“消失”的垃圾站已經遍布京城的大街小巷。

親自見証了京城垃圾轉運發展的蘇寶才,現在的工作就是操作按鈕和清潔垃圾站的環境。再有兩年就要退休的蘇寶才說,如果單位允許,自己還想再干幾年,親眼看看京城大街小巷的環境變得美麗起來。 本報記者 安旭東

攝影報道J130