5月初,清潔工正在打撈湖中的水葫蘆。本報記者 張勇攝/光明圖片

5月初,被垃圾覆蓋的中河入湖口。本報記者 張勇攝/光明圖片

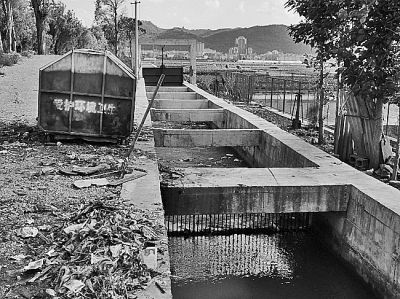

7月19日,湖邊沉澱溝渠垃圾遍地。本報記者 張勇攝/光明圖片

入湖口河面上漂浮著厚厚的一層糊狀垃圾和藍藻,如同覆蓋著一塊灰黑色的地毯,將河道蓋得嚴嚴實實,看不到一丁點兒水面,隻有距入湖口水閘50多米的河面才露出了渾濁的河水。漂滿垃圾的河水穿過環湖公路下面的橋洞,與杞麓湖湖水匯合,河面上空彌漫著一股臭味。這是今年5月初記者在雲南省玉溪市通海縣杞麓湖萬家大溝河入湖口看到的情景。萬家大溝河從一公裡之外的通海縣城延伸而來。在入湖口左側岸上,立著一塊河長公示牌,上面詳細寫著管理萬家大溝河的責任人及其職責。

在萬家大溝河入湖口附近河堤右側,是一排約百米長的截污沉澱溝渠,溝渠內的鐵柵欄攔住了體積較大的垃圾,但流出的河水仍渾濁不堪,可見溝渠旁無人清理隨處堆積的垃圾。入湖口旁有一個排灌站,河堤外的排管附近堆滿垃圾,從排管口流入河道的是渾濁的污水。入湖口附近還有一個露天簡易廁所,糞池緊挨入湖口,臭氣襲人。在截污沉澱溝渠右側,則是上千畝廣闊平坦的農田,種滿了綠油油的蔬菜。

杞麓湖是雲南九大高原湖泊之一,屬於珠江流域西江水系,湖泊面積37.26平方公裡,蓄水量1.5126億立方米。1991年杞麓湖TN指標出現超標並延續至今,特別是2008年起出現5年連旱,水位急劇下降,湖泊內源污染嚴重,挺水植物瘋長,自然湖岸線消失,湖濱帶功能弱化,入湖污染源種類多,污染負荷量大,“兩污”的處理能力不足,缺乏清潔水源補充,水質逐漸惡化為劣Ⅴ類。

在數百米之外的重要入湖河流中河,記者又看到相似的場景。入湖口河面情況一如萬家大溝。黑稠的河水擠過兩道攔垃圾的鋼筋鐵柵欄來到入湖口,在入湖口和環湖公路橋洞下面是一簇簇水葫蘆,在橋洞另一側的杞麓湖湖邊,水葫蘆成片瘋長。在中河入湖口旁,也立著一塊中河河長公示牌。在河道鐵柵欄上方的水泥橫柱上寫著標語“中河河道生態治理項目”,似乎與黑稠的河面形成強烈反差。

入湖河道污染觸目驚心的同時,湖面上的污染治理也如火如荼。通海有關部門正在湖面上實施水上植物殘體打撈項目,幾台機械正在湖面上打撈水葫蘆,在湖岸上堆積著打撈起來的水葫蘆,已堆成四五米高的綠色小山包。在南岸環湖公路以內,已經建設了一部分濕地,但這些濕地並沒有與入湖河流連為一體,對河水淨化幾乎沒有作用。

7月19日,記者再次探訪杞麓湖,隻見南岸湖邊依然堆積著打撈起來的水葫蘆,只是由綠色山包變成了黑色山包,在烈日下發出一股怪味。在中河和萬家大溝的入湖口,河面上已經沒有漂浮的垃圾和水葫蘆,只是河水依然渾濁﹔萬家大溝旁溝渠邊依然垃圾遍地。

“這條河已經臟了10多年了!這段時間我們每天都在打撈垃圾,河裡就沒有垃圾了,但下大雨垃圾多就撈不完。”南岸萬家村60歲的清潔工牛紹芳對記者說。他已在萬家大溝打撈垃圾4年。

據通海縣河長制辦公室常務副主任王兆春介紹,去年以來,通海縣落實河段長責任制效果明顯,許多過去難解決的問題得到解決﹔14條主要入湖河道治理已有3條進場施工﹔截污治污工程正在實施第二期工程﹔農業高效節水灌溉1.1萬畝正在建設﹔日處理1200噸的廢棄菜葉處置及資源化利用項目投產運行,減少施用化肥500噸﹔第二污水處理廠及配套管網工程將於12月前項目完工並試運行﹔總面積38.81平方公裡杞麓湖國家濕地公園也正在建設之中﹔今年6月端午節期間全縣又在杞麓湖流域開展了大規模的“清白行動”和“清河行動”。這些措施初見成效。據玉溪市河長制水質預警通報,今年1月至5月杞麓湖水質綜合評價Ⅴ類,水質狀況中度污染,水體營養狀態為中度富營養。與上年同期相比,水質綜合指數下降11.5%,水質有所好轉。

然而玉溪市河長制水質預警通報也表明,杞麓湖入湖河流的污染程度仍然十分嚴重,今年1月至5月杞麓湖流域主要入湖河流紅旗河、中河、萬家大溝、大新河、者灣河、白魚溝、窯河的水質綜合評價劣Ⅴ類,水質狀況重度污染。這幾條河均有河長。

杞麓湖主要入湖河流的水質預警通報問題與記者現場所見污染情況完全吻合,Ⅴ類水的杞麓湖被劣Ⅴ類的河道污水所包圍,而且杞麓湖入湖河道還存在邊治理邊污染、部分排污設施形同虛設的現象。為什麼會出現這種現象?

“現在治理河道是治標不治本,城裡的污水、農田裡的污水都流到河裡來,應該在河道上游建污水處理設施,不讓污水流下來。”牛紹芳對入湖河流污染有自己的看法。

“入湖河流河道短、沒有長流水﹔過去鐵路隧道建設影響了水源﹔環湖周邊人口密集,生活污水和農業污水較多。”王兆春列舉了一些客觀原因。

王兆春也坦率承認杞麓湖治理中存在的一些問題,例如目前縣城隻有一個污水處理廠,還不能完全處理縣城的生活污水﹔環湖截污第二期工程近幾個月才開工,將來建成后隻能解決南岸地區的農業面源污染﹔南岸有七八條河流因為進入河道的污水和垃圾太多,隻能靠人工打撈垃圾,並在入湖口用鋼筋鐵閘阻斷垃圾和部分污水,不讓其流入杞麓湖,讓河水回灌農田,但每年在雨季河水上漲時,都要開閘放河水進杞麓湖,對杞麓湖造成污染。這種不成功的治理辦法已經實施了幾十年。

通海縣河長制工作情況總結中也指出:“大部分河道均忽視了源頭保潔,河道下游基本保潔到位,一到降雨天,上游大量的生活、生產垃圾往下游流淌,導致整條河道垃圾漂浮、下游清澈的水面一下變得污濁﹔仍有部分群眾認識不到位,表現為河岸兩側亂堆亂放生產垃圾、河道內清洗蔬菜現象仍然存在。”

治理資金不足也是一個重要原因。杞麓湖國家濕地公園因為項目計劃投資大,截至目前到位上級補助資金僅625萬元,資金缺口大,嚴重制約項目推進。

“最根本的辦法是調整農村產業結構,減少農業污水和垃圾。”王兆春說。據了解,通海縣保護與發展矛盾突出,人均耕地僅0.68畝,農民對土地依賴程度高,而蔬菜種植收益較高,通海是全省最大的蔬菜種植縣,全縣蔬菜種植21萬畝,每年產生廢棄菜葉約38萬噸,流域年施用化肥量在8.4萬~11.2萬噸,農業農村面源污染佔入湖污染總量的85%以上。

一面是當地農民增收脫貧的蔬菜大產業,一面是亟待拯救的母親湖,通海人民似乎面臨兩難選擇。然而,雲南省正在努力爭當生態文明建設排頭兵,包括杞麓湖在內的雲南九大高原湖泊的保護治理成為重中之重。

在杞麓湖南岸的一塊巨石上,寫著“杞麓湖國家濕地公園”的大字。然而要真正建成濕地公園,要讓入湖河流的清清河水流入湖中,還杞麓湖清秀美麗容顏,通海還需要更大的決心、更多的支持與行動。(張勇)