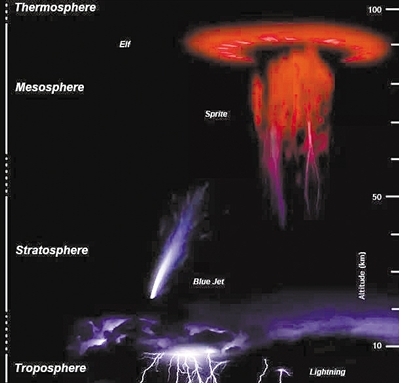

各類閃電高空分布圖

夏季是雷雨多發時節。在電閃雷鳴之際,你可曾想過它們是從哪來的嗎?高空中的閃電長著什麼模樣、脾性如何?它們又是如何影響人們的日常生活?

這也正是中國科學院大氣物理研究所“百人計劃”項目研究員陸高鵬博士的研究團隊所長期關注的問題。為了更好地厘清閃電發生和發展的物理機制,他的團隊在全國架設了多個觀測站點,初步建立了閃電臨近空間效應研究平台。

通過織就的這張精密“地網”,利用中國科學技術大學祝寶友副教授團隊開發的定位算法,他們記錄了2015年夏季山東省一次中尺度對流系統上空中的30多次紅色精靈事件母體閃電及相關天電信號的定位結果。這項研究成果預發表在學術期刊《大氣科學進展》上。

利用天電信號 實現閃電定位

閃電是雲與雲之間、雲與地之間或者雲體內各部分之間的強烈放電現象。通常來說,任何來自於閃電的可測電磁信號,都能用來定位和探測閃電發生的過程。

目前,用來定位和探測閃電發生過程的信號主要有聲、光、電場和磁場四類。“我們研究中所指的天電信號,就是閃電產生的電磁輻射信號。”陸高鵬博士介紹說。

閃電放電會輻射出很寬頻的電磁脈沖,其頻率范圍從極低頻一直到超高頻,其中甚低頻到低頻波段輻射信號最強。它所產生的有效電磁能量從幾赫茲到幾百兆赫茲,甚至更高。

很多時候,盡管在地面上的某一地點並沒有直接看到閃電現象,但卻收到閃電產生的電磁輻射信號。這意味信號來自遠處發生的閃電。如何根據電磁輻射信號來判斷閃電發生的位置呢?

陸高鵬博士介紹,主要有磁定向法、時差法,以及這兩者相結合的方法等。磁定向法採用一對南北方向和東西方向垂直放置的正交環磁場天線來測定閃電發生的方位角,並與水平放置的電場天線組合進行波形鑒別。時差法則採用電磁信號到達不同測站的時間差進行閃電定位。

事實上,僅憑單一站點的信號,很難確切知道閃電到底來自哪裡。因此,通常需要架設3個或更多的站點,將多個站點收到的信號進行測量和計算,從而確定閃電的位置。

高空中 閃電為何多姿多彩

在中高層大氣中,由於空氣非常稀薄,電擊穿介質所需要的電場強度比地表小得多。因此,強度較大的閃電放電產生的電磁場可以導致中高層大氣中的介質被擊穿,產生了多種形式的瞬態發光現象,如紅色精靈、巨型噴流和藍色射流等。

在閃電研究學者看來,盡管在空中的高度不一樣,能量強度也不一樣,但紅色精靈、巨型噴流和藍色射流本質上都是一樣的,都是雷暴雲上空空氣介質擊穿所產生的發光現象。“這三者好比是一棵樹從樹杆到樹冠的不同的部位”。

藍色射流是雷暴雲頂發生的,不受雲頂束縛向上發展的閃電。相對而言,它能到達的高度較低,出現在離地面約30—40公裡左右的空中。其外形是藍色的、細細的直杆物,如同小樹苗一般。

比藍色射流發展更為壯觀的是一大團如樹冠狀的巨型噴流。巨型噴流是雷暴雲內的閃電通道從雷暴雲頂部逃逸並一直發展到達離地面約50到90公裡高度的一種非常罕見的放電現象,其持續時間一般可達數百毫秒。

同巨型噴流外觀類似,但出現的更為頻繁的是紅色精靈,它出現在離地面約50到90公裡左右的高度上。它的上半部是紅色,底部則漸漸轉變為藍色,寬度約在5—10公裡內。同巨型噴流相比,它持續的時間較短,通常隻有幾毫秒,有如精靈一般難以捕捉到,所以科學家給它取名為“紅色精靈”。

“紅色精靈出現在較低高度上的部分之所以略顯藍色,並從高到低呈現從紅到藍的顏色變化,實質上反映的是不同高度上的大氣密度對產生紅光的氮氣分子激發態的抑制程度。”陸高鵬博士解釋道。

追蹤紅色精靈 提升雷暴預警能力

不管是巨型噴流,還是紅色精靈,這兩種現象都表明,對流層中的雷暴和閃電活動能夠通過引發介質擊穿影響雷暴雲上空的廣闊區域,即使是50公裡之上的中高層大氣空間。

在閃電物理學家看來,通過研究和這兩種現象相關的雷暴和閃電發展特征,能夠在一定程度上對這些現象的發生進行預測。進而,有效提高對雷暴上空空間環境安全性的臨近預報水平,為中高層空間資源開發活動的安全實施提供保障。

看上去很美的紅色精靈或巨型噴流,實質上可能會威脅到飛行器的安全。當飛行器在雷暴上空環境中執行任務時,有可能受到雷暴中閃電活動帶來的直接傷害或電磁輻射影響。

陸高鵬博士舉例說,當臨近空間飛行器完全處在“紅色精靈”發光體內部時,飛行器內部的電子器件很有可能被擊穿,從而導致飛行器損毀或發生故障,其后果難以想象。

如何能讓飛行器精准地躲避雷暴影響的區域呢?首先要實現對雷暴天氣系統的動態監測和精准定位。中科院大氣物理研究所的研究團隊在全國架設了多個探測閃電的低頻磁場記錄系統和低光度光學觀測設備,建立了閃電臨近空間效應研究平台。

該平台目前已記錄到和多個地源伽瑪輻射脈沖相關的低頻閃電磁場信號,並在華北和東北地區記錄到近百例紅色精靈事件及其同步的低頻磁場數據。“目前,我們已經實現了對紅色精靈母體閃電的精准定位,為未來開展基於閃電探測的中高層空間天氣預報奠定了基礎。”陸高鵬博士介紹說。

在為預警雷暴的臨近空間影響提供科學支撐的同時,研究閃電還有著更深層的科學意義。作為全球大氣電路平衡中至關重要的一個環節,閃電維持電路平衡的機制是大氣電學研究中的重要內容。

隨著科學研究的不斷進展,科學家們在地球和電離層構成的波導空間中發現了更多的閃電電磁效應,超出了人們以往的認知。陸高鵬博士認為,這意味著需要重新審視全球大氣電路中的各個環節,對已有的模型進行修改,更為科學地評估閃電在維持全球電路平衡中發揮的作用。(唐 婷)