甘肅臨澤,南依祁連山,北鄰巴丹吉林沙漠,黑河、流沙河在這裡交匯,形成了一片獨特的綠洲,被譽為河西走廊“塞上江南”“沙漠綠洲”,是古絲綢之路要塞。

丹山黑水,絲路長歌。今天,勤勞智慧的臨澤人民繼續在這片熱土上耕耘,用雙手創造幸福生活。

農

嚴控質量打造“金字招牌”

臨澤縣地處河西走廊中部。這裡擁有豐富的光熱水土等資源,是傳統農業大縣和玉米、蔬菜、瓜果等作物重要種植基地。

中秋節前,在臨澤縣灣子村西蘭花種植基地,基地負責人、臨澤縣絲路綠洲有機農業有限責任公司總經理方海兵正忙著組織群眾採收成熟的西蘭花。這裡晝夜溫差大、自然災害少、土壤條件好,高原夏菜的種植條件優越。“本地的高原夏菜全部採用標准化種植管理,生產全過程可跟蹤追溯,質量可靠有保証。”方海兵表示,南方夏季正是雨水多的時候,不適合蔬菜的生長,這裡的菜錯開了南方地區的出菜時間,市場價格自然沒得說。

9月16日,記者看到位於蓼泉鎮灣子村的供港澳西蘭花種植基地,村民正在採收。庄白羽 攝影

由於光照等氣候條件影響,臨澤是我國重要的制種玉米種植基地。庄白羽 攝影

農產品質量安全事關群眾切身利益,保障人民群眾“舌尖上的安全”是重要的民生工程和推動農業轉型升級的關鍵環節。為此,臨澤縣委、縣政府堅持“產”“管”並舉,從2007年開始,連續11年出台政策,年均整合涉農資金1億元,對農產品基地建設、監管體系、產品認証、品牌創建等進行政策扶持,先后制訂20余項生產種植技術操作規范,落實綠色生產措施,形成與國家標准、省市標准和行業標准相配套,涵蓋產前、產中、產后各環節的標准化生產技術體系。同時,臨澤縣委、縣政府將全縣41個農產品種植專業合作社、兩家畜禽屠宰企業、87家農獸藥經營門店和1家農貿批發市場全部納入監管名錄,建成縣級農產品質量監管追溯指揮中心、7個鎮級追溯點和34個生產基地農產品質量追溯點,大力推行“產品二維碼”追溯模式,確保生產有記錄、信息可查詢、流向可跟蹤、質量可追溯。

此外,因西北地區冬季氣候寒冷干燥,地膜可以起到增溫、保墒等作用,農業大多使用覆膜種植,但它不易降解、回收困難,殘留在農田則會破壞土壤結構,造成土壤板結,甚至作物減產。高原夏菜的種植會產生大量尾菜,如果不能合理處理,也會造成土壤污染,影響農產品質量。

為解決這些難題,臨澤縣委、縣政府出台廢舊地膜回收補貼政策,鼓勵農戶使用厚度在0.01毫米以上的新國標厚地膜,建成廢舊地膜回收加工企業,在鎮、村相繼建立71個廢舊地膜回收站點。通過實行“定價回收”或“以舊換新”等措施,臨澤縣委、縣政府積極推廣尾菜生產有機肥、直接還田等技術。如今,當地年加工廢舊地膜等農產品廢棄物72.8萬噸,綜合利用率87%,進一步確保生產環境的清潔,為農產品質量安全筑牢第一道屏障。

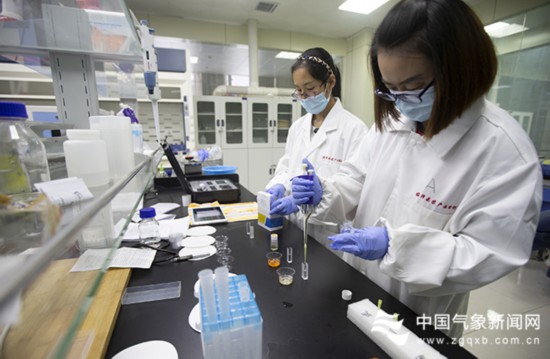

在縣農產品食品藥品糧食檢驗檢測中心,工作人員正在進行農產品質量檢測。庄白羽 攝影

如今的臨澤,每一批成熟的農產品必須經過檢測,隻有當農產品經鎮農產品質量安全檢測站和縣監測檢驗中心抽檢合格后,方可流入市場。“檢測是監管執法的‘眼睛’,我們利用縣、鎮、村三級監測檢測體系,加大農產品抽檢和農產品生產經營主體自檢力度,確保廣大消費者買得放心、吃得安心。”臨澤縣農產品質量監測檢驗中心負責人單國銘說。

從2015年起,全縣開始建設全省一流的農產品食品藥品糧食檢驗檢測中心,逐步形成以此為核心、7個鎮質量監管站為基礎、28家主要農產品生產基地檢測點為補充的監測網絡,真正做到了農產品“出基地”批批檢測、全覆蓋檢測。縣裡還鼓勵龍頭企業和合作社加快“三品一標”認証步伐,全縣認証“三品一標”農產品累計92個,其中,無公害農產品23個、綠色食品48個、有機食品19個、地理標志產品兩個。今年,臨澤小棗入選首批“甘味”農產品區域公用品牌,紅橋庄園、棗樂滋、西域等三個商標入選“甘味”農產品企業商標品牌,使得每位消費者都能成為農產品質量安全的“監督員”。

“現在,臨澤縣沒有高毒、高殘留農藥經營點,目前基地使用的農藥都是綠色食品、有機食品所允許使用的殺菌劑和殺虫劑,有5天至7天的間隔期。縣內種植戶都嚴格按照要求落實安全間隔期制度,上市的農產品是綠色健康的。”單國銘說。

依托嚴格的生產監管措施,臨澤產出的葡萄、蔬菜、食用菌等各類農畜產品綠色優質健康、品牌效應凸顯,80%的農產品外銷至省外大型農貿批發市場。2017年,臨澤縣被甘肅省農牧廳命名為全省首批省級農產品質量安全縣﹔2019年11月,臨澤縣再次被農業農村部命名為第二批國家農產品質量安全縣。“臨”字號農產品已成為臨澤的“金字招牌”。

自第二茬高原夏菜收獲以來,坐落於灣子村村口的萬噸出口商品蔬菜產業園氣調保鮮庫一直處於忙碌狀態,工人們在流水線上忙著分揀、打包、裝箱……將一批批生態綠色西蘭花發往南方市場。

“我們每天給港澳地區供應15噸至20噸蔬菜。因為有氣調庫和冷鏈保鮮措施,隻需48小時,這些蔬菜就會出現在港澳地區的菜市場裡。”方海兵說。

在臨澤現代絲路寒旱農業示范園區,園區負責人向記者介紹了有關產業發展情況。蘇玉君 攝影

走進臨澤田間地頭,隨處可見綠色蔬菜生產基地,冷鏈工程項目也相繼“落戶”在蔬菜生產基地旁。為提高農產品流通量、降低流通成本、增加抵御風險能力,臨澤縣採取政府引導、政策扶持、民間參與、市場運作的方式,積極支持農產品龍頭企業、農民專業合作社和農民經紀人投資農產品冷鏈工程項目,實現產地預冷、銷地冷藏、保鮮運輸、保鮮加工各環節的標准對接。截至目前,全縣有34家企業和專業合作社投資建成冷鏈設施34座,擁有18萬余噸庫容量。作為農產品進城的“大動脈”,不斷發展的冷鏈物流讓臨澤農產品外銷半徑擴大,實現了農產品錯峰銷售,提高了產業增值效益。

田

多元富民 特色產業促發展

在臨澤採訪期間,記者發現,這裡家家戶戶的房前屋后、路旁田埂、曠野荒灘上種的都是棗樹。正值成熟時節,綠葉裡密密麻麻的都是暗紅色的棗。我國產棗的地方很多,種類也很豐富,其中最為人們所熟知的當屬新疆大棗。素有“中國棗鄉”美譽的臨澤,其小棗的味道絲毫不輸新疆大棗,可謂各有千秋。

臨澤縣沙河鎮46歲的種植戶宋曉紅在戈壁荒灘上種植200畝棗樹。蘇玉君 攝影

這裡有著數百年小棗的種植歷史,品質優良的臨澤小棗在2008年獲得“中國國家地理標志產品”稱號。2018年9月23日,在臨澤縣板橋鎮紅溝村首屆農民豐收節上,12輛滿載著56噸葡萄、紅棗的貨車緩緩駛出紅溝村,運往馬來西亞、阿根廷、朝鮮等國家,開啟了臨澤小棗遠銷國外的新征程,全縣出口創匯實現“零”的突破。多年來,臨澤小棗深加工產品也逐漸形成產業,進入大家的視野。

2000年,在全國上下國有企業改革浪潮期間,陳惠鈺成為臨澤縣最早一批企業下崗職工。下崗后,她創辦過藥店,投資建設過農機、農資、建材交易市場﹔再之后,經多方考察,依靠銀行貸款,她成立了全縣第一家集紅棗新設備、新技術、新工藝、新產品研發及深加工的科技型企業——祁連紅棗業開發有限公司。

祁連紅棗業開發有限公司成功研發許多特色新產品,帶動了周邊群眾就業和增加收入。庄白羽 攝影

為提高紅棗加工產品的品質,陳惠鈺虛心求教學習,並聯合甘肅農業大學、山東省農業科學院、北京食品科學研究院等多家高等院校和科研機構,開展院企科技合作,保証了公司持續有效的研究開發。截至目前,該公司成功研發黑杞棗汁、焦棗茶、臨澤御棗、空心焦棗等4大系列20個特色新產品,主導產品全部具有自主知識產權,共獲得各類國家專利13項。

不僅如此,陳惠鈺帶著臨澤的農民群眾走上了一條自食其力的致富路。祁連紅棗業開發有限公司對周邊群眾實行“零門檻”准入式招工,在收購貧困戶的紅棗時對其給予特殊照顧。目前,該公司生產線上的員工已達50名,平均年齡在35歲至40歲,都是縣城周邊村的農民。

在這片熱土上,帶著鄉親們一起致富的還有當地的紅酒產業。臨澤縣地處黑河北岸、合黎山之南,得天獨厚的地理環境和晝夜溫差,使得種植的葡萄味道鮮、糖分高、品質好。

丹霞之地,紅土葡園。位於臨澤縣板橋鎮的紅橋葡萄庄園,也因此得名。2014年12月,紅橋葡萄庄園釀酒葡萄標准化栽培基地應運而生。負責建立此基地的甘肅紅橋庄園葡萄酒有限公司充分利用古城村北部荒漠土地資源,先后投資3800萬元,建設了5000畝以生產白葡萄酒、紅葡萄酒等釀酒原料為目標的葡萄基地,赤霞珠、貴人香、梅鹿輒等優良釀酒葡萄共計2100畝114萬株。為使良好的釀酒葡萄種植區域資源優勢轉化為產業經濟優勢,該庄園還建成2800平方米地下酒窖、3200平方米的葡萄酒發酵車間和灌裝車間。

紅橋庄園的釀酒葡萄種植基地,解決了當地部分農民的就業問題,幫助周邊農民增加了經濟收入。庄白羽 攝影

根據產業扶貧政策,紅橋葡萄庄園積極打造扶貧基地,吸收400萬元產業扶貧貸款,為80戶貧困戶每年每戶分紅1500元,並吸收部分貧困勞動力在基地就業,為他們傳授葡萄種植技術,實現了企業和農戶的雙贏。

“紅橋葡萄庄園常年固定從業人員40余人,在種植、管護、收獲、銷售等農忙時節季節性需要用工260余人,常年雇工天數超過200天,每年發放農民工工資300余萬元。”紅橋葡萄庄園銷售經理賈玉瑩表示,這不僅補充了農忙時節的勞動力空缺,還帶動了周邊地區的發展,促使周邊農民在本鄉鎮范圍內實現增收,進一步確保種地打工兩不誤,使得周圍農民家庭經濟收入有了實質性的增加。2019年,該庄園獲評甘肅省農民工返鄉創業示范基地。

除了紅棗、葡萄,制種玉米、特色林果、草畜養殖等特色產業已成為臨澤縣廣大群眾打開增收致富之門的“金鑰匙”。臨澤縣緊緊圍繞“農業強縣”目標,堅持一業主導、多元富民的產業發展理念,突出“一鎮一主業、一村一特色”,因地制宜優化產業結構,全面推進“4+1+N”(即種畜菜果+現代絲路寒旱農業+新型特色產業)的產業發展體系,落實玉米制種面積24.75萬畝、蔬菜種植面積6.5萬畝、各類特色林果產業面積14.8萬畝,產值1.16億元,食用菌產業實現年產值1億元以上﹔引導農戶種植蔬菜、小雜糧、中藥材等特色農作物4.69萬畝,發展各類小雜糧0.2萬畝,有效推動了農業長效發展、農民持續增收。

人

整治環境 美麗鄉村大家建

昔日的殘垣斷壁、破爛圈舍拆除了,亂堆亂放的現象不見了,取而代之的是寬敞的民居和正在打造中的小綠地、小廣場……近年來,臨澤縣圍繞“垃圾革命、廁所革命、風貌革命”三大革命和“農村生活污水治理、廢舊農膜回收與尾菜處理、畜禽養殖廢棄物及秸稈資源化利用、村庄規劃編制、‘四好農村路’高質量發展、農村村級公益性設施共管共享”六個專項行動,尋求突破,循序漸進,農村人居環境整治暨全域無垃圾治理進入了投入最多、成效最明顯、綜合服務功能和承載能力提升最快的時期。

臨澤縣倪家營鎮倪家營村秋日景象。庄白羽 攝影

在板橋鎮西柳村易地扶貧搬遷安置點,平房齊整、街道寬敞,每家每戶的門前都種上了五顏六色的花卉。

“以前,房屋四周都是農田,沒有廁所,更沒有暖氣﹔現在,我跟我兒子住了一間60平方米的平房,暖氣也燒得暖乎乎的,洗澡的地方有了,院子也有了。”說起住在集中安置點的變化,張桂花老人緊緊抓著西柳村委會文書王磊的手表示,異地搬遷切切實實改善了居住條件,村委會干了件大實事。

除了建設集中安置點,西柳村還在垃圾處理問題上下功夫,在全村配備環衛設施並建立回收站,開展垃圾分類收集處理等工作。

近年來,臨澤縣按照所有鎮村全部達到鎮平均3輛清運車、村平均1處垃圾收集點的標准,社區平均兩個至3個垃圾斗配備標准,配齊配全垃圾清理轉運設備和保潔人員,全面推行“戶分類、社保潔、村收集、鎮轉運、縣處理”垃圾一體化收集處理模式,城鄉垃圾100%實現無害化處理。同時,臨澤縣積極實施村庄美化綠化工程,開展農村生活污水治理,加大畜禽養殖糞污整治力度,通過村規民約和創評活動等方式引導,廣大群眾文明健康的生活習慣逐步養成。

記者看到,距離西柳村不遠的西灣村,中后院改造工程正在如火如荼地進行著。“原本每戶人家的牲畜都飼養在自家后院,這樣很不衛生,環境也比較差。”板橋鎮黨委副書記范宏東說,西灣村堅持集中連片原則,動員群眾開展中后院改造,實現了人畜分離、干淨整潔的目標。

干淨整潔、花卉盛開的板橋鎮西灣村景象。庄白羽 攝影

在臨澤,進行前中后院改造村庄比比皆是,如平川鎮蘆灣村、倪家營鎮下營村。全縣按照人畜分離、方便生產生活的原則,大力改造前中后院,整村整社推動“畜禽進小區、后院改庭院、民居變民宿、牛棚變菇房”建設,全力推進農村改院、改圈、改廁、改炕、改廚,積極建設高質量住房,農村群眾的生活習慣和人居環境得到有效改善。

不僅如此,臨澤縣還積極推廣秸稈打包、黃貯、青貯、生物質燃料等高效技術,出台加快農作物秸稈飼料化高效利用的扶持政策,鼓勵農作物秸稈飼料加工生產企業和農戶因地制宜、科學設計建設青貯氨化窖,購置秸稈收割、揉絲、打捆、包膜等機械,積極開展秸稈飼料、燃料、肥料、菌料“四化”轉化利用,實現廢物綜合利用、人居環境改善與農民增收的共贏。

“如今,群眾自發參與美化綠化家園、環境整治的積極性高了,形成了‘美麗鄉村大家建、建好鄉村大家看’的濃厚氛圍。”范宏東說。

記者還留意到當地圍繞生態環境做了很多開發利用和保護工作。如今,依托丹霞地貌風景與紅山灣區水庫區位優勢,當地已開展14萬畝生態公益林供水綠化工程建設,最大限度地利用水資源,恢復流沙河濕地生態特性和生態環境,大力發展生態旅游。

臨澤縣利用丹霞景區和紅山灣區水庫,建設丹霞生態康養谷暨城鄉融合發展實驗帶,積極發展生態旅游等產業。庄白羽 攝影