推进科学化、规模化治沙

我国十余年治理沙化土地超三亿亩(美丽中国)

|

甘肃张掖市高台县北部沙漠种植的梭梭、白杨等锁沙植物。 |

|

内蒙古鄂托克前旗呼和陶勒盖嘎查的牧民曹扎娃出门劳作。 |

|

曹扎娃的承包地。上世纪80年代,在毛乌素沙地中,曹扎娃主动承包了2300多亩沙地。多年来,曹扎娃坚持种树治沙,最终将沙地变成了林海。 |

|

今年6月17日是第三十个世界防治荒漠化与干旱日,也是《联合国防治荒漠化公约》(以下简称《公约》)通过30周年纪念日。我国的宣传主题为“打好‘三北’工程攻坚战 筑牢北方生态安全屏障”。

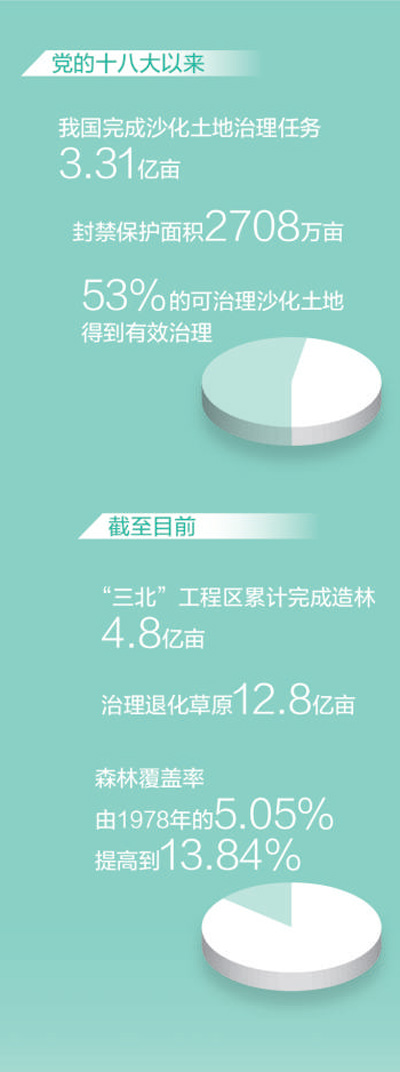

记者从国家林业和草原局获悉:党的十八大以来,我国持续加大“三北”等重点生态工程建设力度,推进科学化、规模化治沙,完成沙化土地治理任务3.31亿亩,封禁保护面积2708万亩,53%的可治理沙化土地得到有效治理。

荒漠化是影响人类生存和发展的全球性重大生态问题。我国始终高度重视荒漠化防治工作,把防沙治沙作为荒漠化防治的主要任务,部署实施了“三北”等一批重大生态工程,颁布了世界上第一部防沙治沙法,出台《关于进一步加强防沙治沙工作的决定》《全国防沙治沙规划》,建立了比较完善的防沙治沙体系,不断提升荒漠化防治水平。

经过长期治理,我国重点工程区林草植被有效恢复,重点治理区实现了由“沙进人退”到“绿进沙退”的历史性转变。“三北”工程区累计完成造林4.8亿亩,治理退化草原12.8亿亩,森林覆盖率由1978年的5.05%提高到13.84%。沙化土地状况持续好转,全国沙化土地面积连续4个监测期持续净减少,由上世纪末年均扩展515万亩转变为目前年均缩减1000万亩。土地沙化程度持续减轻,重度和极重度比重由2004年的74.1%下降到2019年的62.3%。风沙危害得到有效抑制,2019年八大沙漠、四大沙地的土壤风蚀总量较2000年下降约40%。近10年来,北方地区春季年均发生9.2次沙尘天气过程,与近30年同期年均12.5次相比,呈现次数减少、强度减弱的趋势。绿色惠民成效明显,沙区生态持续改善,农田防护林网有效保护4.5亿亩农田,沙区年产干鲜果品4800万吨,年总产值达1200亿元。

自1997年《公约》对我国生效以来,我国切实履行《公约》义务,积极推动全球荒漠化防治进程,率先在世界范围内实现了土地退化“零增长”,“三北”工程成功实践,打造了荒漠化防治的中国标杆,为全球生态治理贡献了“中国方案”。此外,持续推进荒漠化防治务实合作,与《公约》秘书处联合在我国建立国际培训中心和知识管理中心,在蒙古国、中亚、非洲等建立了治沙示范基地,加强对亚非国家的技术与项目支持,定期开展荒漠化管理和技术培训。2023年,中阿干旱、荒漠化和土地退化国际研究中心与中蒙荒漠化防治合作中心挂牌成立。先后举办9届库布其国际沙漠论坛,向世界推广分享荒漠化防治技术和经验。我国已从荒漠化防治的探索者,成长为全球荒漠化防治事业的重要推动者和构建人类命运共同体的战略引领者。

《 人民日报 》( 2024年06月18日 14 版)

分享让更多人看到

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量