水文測報工作就像汽車的雨刷,晴天時少人問津,下雨時不可或缺。據統計,水文預報如能提前半天到一天,可以減少災害損失1/5到1/3。2013年東北地區三江大水期間,綜合梳理近千站次洪水預報、70多個預報方案,最終提前20多天精准預判嫩江尼爾基水庫最高庫水位將達216米,據此提供了黑龍江同江江段防汛分析意見。

2012年以來,為加快實現從“行業水文”向“社會水文”轉變,全國水文基礎設施建設投資達181.2億元,其中投資規模最大的中小河流水文監測系統建設累計安排各類建設項目44710個,已經實現20分鐘內收集齊全國水文報汛站的實時信息,水量預報的精確度已經達到幾百立方米以內,水位預報可達到厘米以內,准確率達到99%。

黃河三門峽庫區水文局搶測洪峰

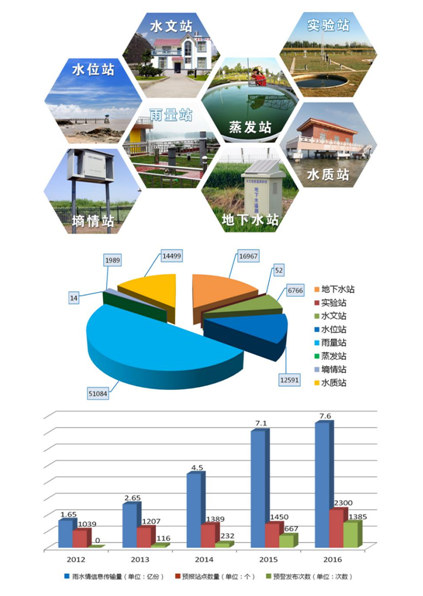

全國各類水文測站10.4萬處,形成覆蓋江河湖庫、總體布局合理、觀測項目齊全、整體功能較強的水文站網監測體系。

報汛站網迅猛發展預測墒情抗御旱魃

各級水文測報站所逐漸成為山洪災害時保障人民生命安全的首道“生命屏障”。近年來,隨著中小河流水文監測系統、山洪災害防治及國家防汛抗旱指揮系統等重大水利專項工程建設的穩步推進,各類水文測站數量迅猛增長。截至2016年底,全國各類報汛站高達10.2萬個,為2012年底的2.5倍,大中型水庫實現向中央報汛。水文監測項目涵蓋水位、流量、降水、蒸發、土壤墒情、地下水、水質、水生態等,監測從對大江大河的控制延伸到重要中小河流全覆蓋,站網密度總體達到了中等發達國家水平,實現了對基本水文情勢的有效控制。

水文測報科學服務抗旱信息日臻完備。各級水文部門積極開展墒情信息報送和特征數據測定,推進墒情預測試點及旱情綜合分析,抗旱業務基礎和服務水平逐步提高。編制了《田間持水量測定技術規程》,重點易旱地區完成了811個人工墒情站田間持水量測定。全國墒情報送省份增至20個,報送站點增至2011個,墒情信息基本覆蓋我國主要易旱區。

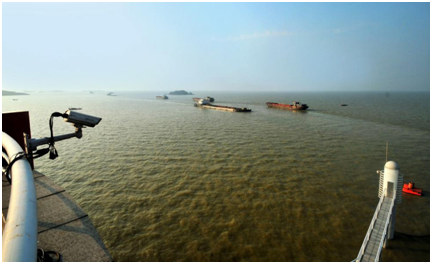

鄱陽湖水文生態監測研究基地—蛇山自動監測站

吉林省水文局職工正在進行測流

創新技術廣泛應用傳輸網絡全面覆蓋

網絡信息化手段不斷創新,確保測報精准及時。全國水文部門搶抓重大項目實施契機,圍繞信息採集自動化、信息傳輸網絡化、信息處理標准化等方面開展了一系列創新工作。大批水文先進技術和儀器設備得到了廣泛應用,雷達測雨、無人機、遙控船測流等新技術應用成果豐碩,聲學多普勒流速剖面儀(ADCP)、電波流速儀、超聲波測深儀、全球定位系統(GPS)等水文測驗測繪先進儀器設備近5年來以成倍的速度增長。

通信規約提升數據處理效率。水利部新頒布了《水文監測數據通信規約》標准,統一了自動測報數據通信協議,全面採用自動遙測設備報汛,提高了數據接收處理效率。目前,全國水情信息傳輸網絡已全部覆蓋地市級,並進一步向縣級水情部門和基層水文站延伸,信息傳輸效率大幅提升,業務系統應用范圍進一步擴大。截至2016年,全國報汛站自動測報率超過90%,較2012年提高了10%。

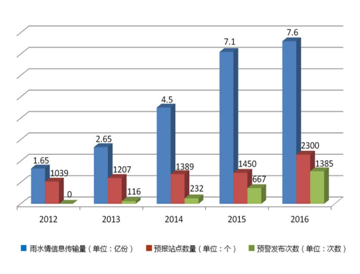

2016年雨水情傳輸量7.6億份,較2012年翻了兩番。

廣西自治區桂林水文局洪峰測量

共享信息四倍增長服務領域不斷拓展

信息體量不斷增大。通過對水位、流量、降水量等要素的監測分析,對水資源的量、質及其時空變化規律的研究,水文工作在工程規劃建設、最嚴格水資源管理以及水生態文明建設等方面發揮了不可替代的重要作用。近年來,水文部門積極整合共享中小河流水文監測系統等項目新建站點的信息資源,加強基礎數據建設,防汛關鍵期加密信息報送頻次,豐富水情信息,實現中央和地方實時信息數據全面共享。2016年,各流域、省級水文部門向國家防總報送雨水情信息7.6億條,關鍵預報准確率超過95%、預見期延長至7天。

預警發布更加規范。全國已有6個流域機構和23個省份出台了地方預警發布管理辦法,制定了近800個主要江河重要斷面的預警指標。水情預警范圍持續擴大,發布次數明顯增加,基本實現了水情預警發布國家、流域、省、市、縣五級覆蓋,社會公眾防災減災意識不斷增強。近5年各地通過廣播、網絡、電視等媒體累計發布水情預警信息2500多次,為群眾及時轉移避險爭取了寶貴時間。

水文服務領域正在不斷拓展。國家地下水監測工程實現了對全國350萬平方公裡主要平原、盆地和岩溶山區地下水動態有效監控,為地下水超採區嚴格控制管理、最嚴格水資源管理制度實施、生態文明建設和地質環境保護等提供了有力支撐。