【摘要】30 年來,在中國各級政府、沙區群眾和億利資源集團等企業的共同努力下,庫布其成為世界上唯一被整體治理的沙漠,不僅生態資源逐步增長,區域生態明顯改善,沙區經濟不斷發展,而且成功創建了政府政策性支持、企業產業化投資、農牧民市場化參與、技術持續化創新“四輪驅動”的庫布其模式。庫布其模式不僅在國內獲得認可,同時受到被聯合國和國際社會的高度評價。荒漠化是全球性問題,需要中國與國際社會的共同努力。庫布其的模式和經驗如何通過“一帶一路”等國際機制走出去,為全球創造更多綠水青山和金山銀山,履行中國國際責任、彰顯大國形象,成為擺在庫布其生態建設者們面前的又一課題。

2017年7月29日-30日,第六屆庫布其國際沙漠論壇在內蒙古鄂爾多斯市隆重召開。在2017年12月5日舉行的聯合國環境大會上,庫布其治沙帶頭人、億利資源集團董事長王文彪獲得聯合國頒發的生態環保最高榮譽“地球衛士終身成就獎”,王文彪也成為第一個獲得該獎項的中國人。

億利資源集團董事長王文彪出席第三屆聯合國環境大會獲“地球衛士終身成就獎”

庫布其模式在中國乃至全球引起強烈反響,眾多深受荒漠化影響的國家和地區都強烈呼吁中國分享庫布其經驗,為世界防治荒漠化提供“中國方案”和“中國智慧”。庫布其模式到底是什麼?它對世界防治荒漠化的借鑒意義有哪些?本文分為上下篇,將試圖從庫布其模式的形成、內涵、國際影響力與“走出去”的思考等四個方面加以闡述。

一、庫布其模式的形成

庫布其沙漠位於內蒙古自治區境內,是中國第七大沙漠,總面積1.86萬平方公裡,是距離北京最近的沙漠,曾是京津冀地區三大風沙源之一。30年前,庫布其風沙肆虐,缺水,無電,無路,缺乏基礎設施。農牧民在沙漠裡靠著一點沙生植物,艱辛游牧,生活極端貧困。

曾經的庫布其

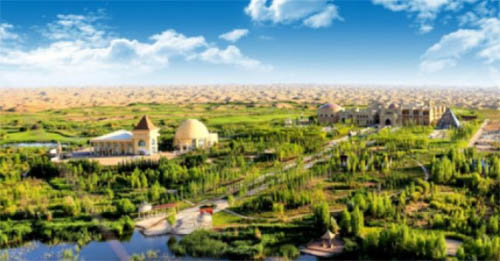

現在的庫布其

1988年,年僅28歲的王文彪被任命為杭錦旗鹽廠(億利資源集團前身)廠長,而該廠位於庫布其沙漠腹地。作為廠長,擺在他面前的第一個任務,就是不讓流動的沙丘掩埋工廠。企業生存的壓力,使其不得不直面庫布其的治沙工作。此后長達近30年的沙漠治理歷程由此展開,庫布其模式也由此處發軔。

作為一種防治荒漠化的模式,按照公共產品理論,其治理環境和改善基礎設施的服務供給方應該主要是政府。但是庫布其模式從一開始就與市場化力量緊密相關,其最初的源起,直接驅動力是為了解決企業的生存問題。

當時鹽廠的效益並不好,並不具備大規模治理沙漠的能力。但是,王文彪還是決定建立常規的沙漠治理團隊和穩定的投入機制:發起了一個27人組成的林業工作隊,並從每噸鹽的利潤中拿出5元錢(當時每噸鹽的利潤為10多元)作為治沙基金。解決了治沙的團隊和資金問題,開始打造防護體系,建立廠區的防護林,並對周邊地區的流動沙丘進行固定。

1988年,27人林工隊

2016年,232支民工聯隊

隨著周邊環境的改善,杭錦旗鹽廠的經營狀況也開始好轉,產量不斷提高。然而,落后的交通運輸條件,開始成為企業發展的主要障礙。鹽廠到最近火車站的直線距離大約為65公裡,但是由於沙漠阻隔,不得不繞道350公裡。運輸成本高企,嚴重影響了企業的效益。在這樣的情況下,鹽廠向地方政府提出修建一條穿沙公路,總投資約為7000萬元。

杭錦旗政府對修筑穿沙公路給予了大力支持,集中時間、人力、物力、財力,開展穿沙公路治沙大會戰。道路的貫通,打通了沙漠通向外部世界的便捷之路,為后續的區域經濟發展和民眾生活的改善開辟了一條康庄大道。在修筑穿沙公路過程中,當地的人民群眾踴躍參與,政府、企業和民眾協同奮斗的力量得到了初步體現。但是,此時的治沙仍然是一項純投入的公益事業,其本身並沒有任何經濟產出。

1997年,熱火朝天修建第一條穿沙公路

如今綠意盎然的穿沙公路

此后,隨著國家不斷在土地和林業方面推出一系列鼓勵政策(土地流轉、林子“誰種誰有”等),治沙技術的不斷進步,產業化治沙的趨勢開始初露端倪。治沙不再是一個不敢考慮收益的“公益事業”,而成為可以運營的產業。通過各種形式的土地流轉和租賃經營,億利集團與當地農牧民開始建立起長期的合作關系﹔政府、企業與當地農牧民間也開始圍繞治沙產業探索新型的扶貧模式﹔特別是在這一階段后期,引進了甘草等頗具經濟價值的治沙物種,更易形成商業化鏈條,成為億利集團產業化治沙的初始產業。

甘草是一種名貴的中藥材,具有耐旱、耐寒、耐鹽鹼的特點,也是固氮植物,能在貧瘠土壤生長,是沙漠治理的先鋒植物。上世紀90年代末,億利集團自主研發了“平移栽培法”開展甘草套種,大大提高了甘草的種植效率和固沙效率。為確保企業和當地農牧民合作的穩定,億利集團還採用了“公司+基地+農戶”的運營模式,即由企業負責種苗供應、技術服務、訂單收購“三到戶”,農牧民負責提供沙漠土地和種植管護,甘草3年成熟后由企業負責回購,加工成甘草片、甘草良咽、甘草新苷等高科技、高附加值產品。這就是“甘草治沙改土扶貧”商業模式。該模式實現了一舉四得(即綠化了沙漠,促進了甘草產業的發展,修復了土地,帶動了貧困戶脫貧)賺了“六份錢”(即農牧民賺了租賃沙漠、種植甘草和加工甘草的錢,企業賺了土地增值和甘草產品產業化的錢,政府賺了生態改善和人民安居樂業的錢)。

種植前

種植后

在當地群眾和億利集團等沙區企業的艱辛努力下,庫布其成為世界上唯一被整體治理的沙漠。一是生態資源逐步增長。庫布其沙漠治理面積達到900多萬畝,沙漠的森林覆蓋率由2002年的0.8%增加到2016年的15.7%﹔植被覆蓋度由2002年16.2%增加到2016年的53%。二是區域生態明顯改善。庫布其沙塵天氣明顯減少,降雨量顯著增多,生物多樣性大幅恢復,把沙塵擋在了塞外,把清風還給了京津冀地區。庫布其沙漠的沙塵天氣由1988年50多次減少到2016年的1次,降雨量由不足100毫米增長到400多毫米,生物多樣性增長到530多種。三是沙區經濟不斷發展。創造出一二三產融合互補的沙漠生態循環經濟,在不毛之地上生長出6000多平方公裡綠洲,生長出有機味美的水果蔬菜,生長出藥性良好的甘草、蓯蓉道地藥材,生長出幾十萬個綠色富民的就業崗位,累計帶動沙區10.2萬名群眾徹底擺脫了貧困,貧困人口年均收入從不到400元增長到目前1.4萬元。黨的十八大以來,直接帶動脫貧3.6萬人。2014年,庫布其沙漠生態治理區被聯合國確立為全球沙漠“生態經濟示范區”。自2012年至今,億利集團的沙漠修復面積已超過了過去 25年之和。

2000庫布其衛星遙感圖 2016年庫布其衛星遙感圖

這是一個不斷嘗試、不斷重復、不斷失敗、不斷創新的艱難過程,也是一個從實踐到理論,不斷總結、不斷提煉、不斷升華、不斷實踐的過程,至今已整整堅持了30年。30年來,在中國各級政府、當地群眾和億利資源集團等沙區企業的共同努力下,庫布其成為世界上唯一被整體治理的沙漠,不僅生態資源逐步增長,區域生態明顯改善,沙區經濟不斷發展,而且成功創建了被聯合國官方認可、寫入聯合國決議的沙漠治理庫布其模式。

二、庫布其模式的內涵

庫布其治沙形成了一套成熟先進的治理模式,創造了一系列可持續、可復制的經驗。庫布其模式的核心要義,是政府政策性支持、企業產業化投資、農牧民市場化參與、技術持續化創新的“四輪驅動”,促使生態持續性改善。其中,政府確定發展方向並給予政策支持,企業落實各項政策並進行投資運營,農牧民全面參與並從中受益,技術不斷改進並吸收世界各國最先進經驗。這四個“輪子”分屬不同角度,相互補充,相互促進,協同配合,共同發力。

(一)政府政策性支持

30年來,中國政府先后出台林權制度的改革政策,頒布了《防沙治沙法》,通過政府企業聯動的模式,支持企業和社會力量實施大型治沙工程,發展林沙產業,形成防沙治沙合力,實現生態改善,企業增效、群眾增收。黨的十九大報告把生態文明的大戰略提高到國家戰略新高度,提升為中華民族永續發展的千年大計。科技部、國家林業局十幾年如一日支持沙漠治理。通過庫布其論壇推動科技創新交流、匯聚世界治沙新技術,並在庫布其支持設立沙漠生態科技中心、創建了中國西北地區最大的種質資源庫。內蒙古大力構筑祖國北疆綠色生態安全屏障,堅持以社會化的方式推進沙漠治理,加強政策引導,實施獎補機制,優化資源配置,充分調動企業、群眾等各方面力量參與荒漠化治理,實現了防沙治沙主體由國家和集體為主向全社會參與、多元化投資轉變。鄂爾多斯市和杭錦旗在發展沙產業、生態移民、禁牧休牧、生態基礎設施建設方面給予了企業和群眾更加具體直接的支持。此外,各級金融部門對於沙漠治理也給予了優惠信貸支持,保証了治沙事業的可持續發展。

(二)企業產業化投資

30年來,億利資源集團牢牢立足治沙,大力推動“治沙手段產業化”發展戰略,創新設計了一系列沙漠生態產業,走出了一條產業化治沙的新路子。一是農業治沙。通過開發本土化耐、耐旱、耐鹽鹼種質資源,挖掘沙漠植物經濟價值,適度開發甘草、蓯蓉、有機果蔬等種植加工業。同時,按照“宜草則草、草畜平衡、靜態舍養、動態輪牧”的原則,依托沙柳、檸條、甘草、紫花苜蓿等高蛋白沙生植物資源,實施灌木林平茬復壯飼草化利用,發展有機無抗生素飼料,在生態修復區適度發展牛、羊、地鵏等本土化畜禽養殖,激勵群眾自發種植養殖積極性。二是工業治沙。利用生物、生態,工業廢渣和農作物秸稈腐熟等技術,發展土壤改良劑、復混肥、有機肥料等制造業。治沙改土,打造農庄有機田,減少沙層,變廢為寶。三是能源治沙。充分利用沙漠每年3180小時日照的資源,大力發展沙漠光伏項目。通過“板上發電、板間養羊、板下種草”的方式,利用光伏板生產綠色能源,通過光伏板間草林種植防風治沙,通過光伏板下養殖羊及家禽形成的天然生物肥反哺種植,實現了良性互動。四是金融治沙。億利資源集團聯合數十家大型企業和金融機構發起設立了“綠絲路基金”,通過金融手段撬動更多資金,投資沙漠產業。

生態光伏

(三)農牧民市場化參與

企業通過租地到戶、包種到戶、用工到戶的模式,調動起了當地幾萬農牧民的積極性,使這些農牧民成為庫布其治沙事業最廣泛的參與者、最堅定的支持者和最大的受益者。通過參與治沙,十多萬沙區農牧民實現脫貧。一是通過出租土地,實現了從農牧民到“地主”的轉變。3000多名農牧民把151萬畝荒棄沙漠轉租給億利資源集團,人均收入16.6萬元。另有93萬畝農牧民承包的沙漠入股億利,按固定比例分紅。二是通過積極參與治沙產業,實現了從農牧民到產業工人的轉變。億利集團精心細分產業環節,精心設計貧困戶參與方式,千萬百計為貧困人口創造參與產業發展的機會。僅在沙漠治理中,就先后組建 232 個治沙民工聯隊,5820人成為生態建設工人,人均年收入達 3.6萬元。三是通過參與沙漠旅游服務業,實現了從農牧民到小企業主的轉變。沙漠旅游是沙漠產業的重要組成部分。隨著沙漠旅游的日益紅火,近1500戶農牧民發展起家庭旅館、餐飲、民族手工業、沙漠越野等服務業,戶均年收入10 萬多元,人均超過3萬元。500多戶農牧民實行標准化養殖和規模化種植,人均收入超過2萬元。

庫布其七星湖旅游度假區

庫布其七星湖旅游度假區

最美觀星地——庫布其

(四)技術持續化創新

一是提出了系統化治沙的理念。30年前剛開始治沙時,雖然也取得了一定成效,但沒有從根本上解決問題,主要原因還是沒有系統化。后來,在政府支持下,逐漸探索、完善了系統化的治沙技術,通過“鎖住四周、滲透腹部、以路劃區、分而治之”和“南圍、北堵、中切”的策略,建設了240多公裡防沙鎖邊林,整體生態移民搬遷,建設大漠腹地保護區,建設規模化、機械化的甘草基地,林草藥“三管齊下”,封育、飛播、人工造林“三措並舉”,最終形成沙漠綠洲和生態小氣候環境。二是創造了一系列世界領先的治沙技術。依靠科技治沙是庫布其模式的突出表現。經過多年努力,億利資源集團研發了沙柳、檸條、楊柴、花棒等1000多種耐寒、耐旱、耐鹽鹼的植物種子,建成了中國西部最大的沙生灌木及珍稀瀕危植物種質資源庫,創新了氣流法植樹、無人機植樹、甘草平移栽種等100多項沙漠生態技術成果,開創了豆科植物大混交植物固氮改土等多種沙漠生態工藝包。三是建立了一系列世界先進的示范中心,包括旱地節水現代農業示范中心、生態大數據示范中心、智慧生態光伏示范中心、沙漠生態旅游示范中心,以及與聯合國環境署共建的“一帶一路”沙漠綠色經濟創新中心等。

飛播

在庫布其30年的治沙實踐中,億利集團通過政府政策性支持、企業產業化投資、農牧民市場化參與、技術持續化創新的“四輪驅動”,成功實現了“富起來與綠起來相結合、生態與產業相結合、企業發展與生態治理相結合”的機制,成功實現了“治理—發展—再治理—再發展”的良性循環,形成了“防沙治沙、生態改善、產業發展、民生改善”的互動多贏格局。

三 庫布其模式的國際影響力

庫布其30年把沙漠變綠洲的奇跡,得到了國際社會的廣泛認可和權威認証。聯合國環境署經過4年實地調研與科學評估,於2017年9月在《聯合國防治荒漠化公約》第13次締約方大會上正式發布《中國庫布其生態財富評估報告》,認定庫布其共計修復綠化沙漠6253平方公裡,為社會創造生態財富5000多億人民幣,帶動當地民眾10.2萬人擺脫貧困。這也是聯合國官方發布的第一份生態財富報告。

2017年第六屆庫布其國際沙漠論壇和《聯合國防治荒漠化公約》第13次締約方大會期間,與會代表盛贊中國生態文明理念和建設成就,對庫布其治沙實踐和庫布其模式表示肯定,並表示希望在世界其他地方予以復制推廣。

《聯合國防治荒漠化公約》第13次締約方大會期間,65國部長及代表240余人,實地參觀考察庫布其沙漠。嘉賓們紛紛表示,希望將庫布其治沙成功案例帶到他們的國家。

四 庫布其模式“走出去”的幾點思考

(一)防治荒漠化是全球性問題,需要中國與世界其他國家共同努力,而“一帶一路”倡議可以成為凝聚這些努力和行動的紐帶,成為庫布其模式“走出去”的橋梁。

目前,全球荒漠化土地面積已達3600萬平方公裡,佔陸地總面積的四分之一,而且每年仍以5萬至7萬平方公裡(平均6萬平方公裡)的速度擴展,土地荒漠化已成為全球最嚴重的自然災害之一和首要的生態環境問題,成為人類社會的心腹大患。全世界受荒漠危害的國家達110多個,受到威脅的人口高達20多億。尤其是在中東、中亞等“一帶一路”沿線許多國家,沙漠佔國土面積的一半以上。這些生態問題,嚴重威脅著全球的文化溝通、設施聯通、產業發展與經貿合作。

中國於2013年正式提出“一帶一路”倡議之后,沿線國家不斷掀起合作熱潮,尤其是在政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通和民心相通“五通”方面,不斷探索出互利共贏的國際合作新模式。在經濟合作一馬當先的前提下,其他方面合作的重要性也逐漸凸顯。維護“一帶一路”沿線國家和地區的可持續發展,一定要處理好經濟發展與文化融合、社會責任以及生態友好的關系。

實現“五通”的過程,也是中國和沿線國家尋求共識的過程。我們還應該認識到,“五通”的同時,需要“生態貫通”,這是一個容易被忽略、又絕不容忽視的問題。如果環境遭到破壞,即使經濟合作成功了,也難以凝聚民心,合作的成果也難以持續。歷史表明,有些國家的企業在“走出去”過程中破壞當地生態環境的做法,常會直接傷害當地國民感情,最終也給經濟合作乃至國家形象帶來負面影響。

今天的中國已經把生態文明放在了前所未有的高度。中國共產黨十九大報告指出:建設生態文明是中華民族永續發展的千年大計。堅持節約資源和保護環境是中國的基本國策,“綠水青山就是金山銀山”是中國必須樹立和踐行的基本理念。

(二)中國對外援建資金應加大生態建設項目比重,可以考慮加大援外資金對庫布其模式“走出去”的支持力度,為“一帶一路”沿線創造更多的綠水青山和金山銀山。

據商務部資料顯示,在過去的60多年,中國向166個國家和國際組織提供了近4000億人民幣(約合630億美元)的援助 ,其中三分之一的援助款項是在過去5年中提供的,這表明中國近幾年援助規模的迅速增長。中國的對外援助主要側重於經濟和社會的基礎建設,佔總量的70%以上。雖然近年對環境領域的援助重視程度和投入都在逐步增加,但項目數量和資金額所佔比重依然較低。其原因是多方面的,其中一個原因就是,中國援助遵循以受援國需求為主導的原則,而對於有些發展中國家而言,當前的經濟發展需求顯得更為急迫,在向中國提交的合作意向單中,多數為經濟和社會基礎設施項目,生態環境保護的項目往往不能列為優先選項。

此外,“一帶一路”之中的北亞、中亞、南亞和中東部分國家屬發展中國家,財政轉移支付能力相對較弱,採用市場化手段治理荒漠荒山的基礎條件相對不足,缺乏發展沙漠綠色經濟的啟動資金。對於這些國家,如果能夠通過劃撥生態環境援外資金的方式,鼓勵更多的中國生態企業“走出去”,成為改善當地生態環境的“啟動器”不僅可以改善當地生態環境,塑造中國“負責任”的大國形象,還將為經濟合作和政治互信奠定良好的基礎,可以說是“一舉多得”。

基於以上情況,建議提高生態環境保護領域在對外援助總投入中的比重,加強對環境援外項目的資金支持力度,提高資金使用成效,搭配組合無償援助、無息貸款、優惠貸款等,發揮各類資金的集成效應,支持“一帶一路”沿線荒漠化防治國際合作。同時,援外項目管理要完善全過程管理,建立納入生態環境與經濟效益、社會影響綜合指標的合作評價體系。充分重視對基礎設施、能源、礦業、農業等領域大型項目的環境影響前評估,並把生態環境作為與經濟效益、社會影響同等重要的后評估指標,形成立項、監測、評估的循環互動機制。

全球荒漠化治理是一項長期、艱巨的任務,任何一項大規模的荒漠化治理必然是一個綜合的社會和生態系統工程,需要統籌規劃和各利益攸關方的緊密合作,包括政府政策和必要的資金支持,企業投資,農牧民參與,科技創新和商業化市場運作。如果能夠得到國家援外資金的支持,庫布其模式“走出去”將會更加順利,對於與“一帶一路”沿線國家和地區的荒漠化防治和綠色經濟發展戰略對接,廣泛開展國際合作,分享成果經驗,造福全球荒漠化地區的人民,將會大有裨益。

而對於“一帶一路”地區經濟相對發達、政府轉移支付能力較強、人民生活相對富裕的地區,如中東、歐洲部分國家,我們可以考慮用市場化的手段,按照庫布其的模式,在充分調研當地自然與經濟社會發展的情況下,通過種植沙生綠色植物、發展沙漠綠色產業,迅速的擴大生態修復規模、建立綠色經濟系統,通過“基金+技術”的方式,把先進的生態修復和環保技術與當地的實際情況相結合,同時實現“國家得生態”“當地得民生”和“企業得效益”,實現治沙、生態、產業、民生四輪驅動,平衡發展。

(三)充分發揮庫布其生態產業扶貧綜合優勢,將對外援建與減貧工作結合,既要綠起來又要富起來,變輸血式為造血式,提高援建地區社會自我發展能力,幫助解決根本問題。

從目前情況來看,“一帶一路”沿線國家最迫切希望中國輸出庫布其經驗。

庫布其模式“走出去”的地區,都是“一帶一路”沿線受荒漠化影響嚴重地區。在這些地方搞援建,不僅要解決富起來的問題,還要解決綠起來的問題﹔不僅要解決生存問題,還要解決生態問題。從目前我國扶貧工作,包括庫布其近30年治沙產業扶貧實踐來看,隻有產業扶貧才能變輸血為造血,鋪就長遠致富路﹔隻有既富起來又綠起來,才能協調解決生態、生存問題。產業扶貧,是一個非常重大的課題。發展特色產業是提高貧困地區自我發展能力的根本舉措,也是拔掉“窮根”,變輸血式扶貧為造血式扶貧的必由之路。

庫布其模式在國內推廣的一個重要經驗,就是必須將生態修復與地方的產業扶貧工作緊密聯系,才能取得事半功倍的效果。億利資源集團一直將當地農牧民的生計改善作為重要的任務,納入企業的發展計劃,成立了專門的扶貧工作組,利用各種措施讓更多的農牧民能夠參與到沙漠治理中(特別是堅持以市場化的方式,給予農牧民以合理、優厚的回報)幫助庫布其沙漠地區的農牧民擺脫貧困。由此,企業與當地農牧民間也建立起了真正的伙伴合作關系。

在億利集團與沙漠生態治理相伴的扶貧過程中,除了提供資金和物資的直接扶貧措施外,更重要的是,探索並產生了若干各具特色的扶貧項目,包括西部沙區的甘草扶貧、河北張北的光伏扶貧、西藏山南地區的整體生態扶貧,以及多地的擴大就業扶貧等。庫布其模式所具有的生態產業扶貧特征,可以成為對外援助中的新亮點。(全文有刪減)

(作者:王佔義 新華社內蒙古分社原副社長、新華社新聞研究所特約研究員、內蒙古大學文學與新聞學院碩士生導師、內蒙古防沙治沙協會首席智庫專家)