區域再生水 循環用起來

|

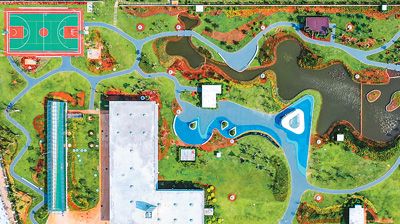

俯瞰寧夏回族自治區銀川市閱海國家濕地公園,藍天和清澈的湖水形成了一幅生態美景。 |

|

甘肅張掖黑河濕地國家級自然保護區位於黑河中游,近年來,張掖市通過實施黑河濕地生態保護修復工程,統籌推進水生態和水環境綜合治理,讓水更清、岸更綠、景更美,為市民打造了美麗生態家園。 |

|

海南省海口市江東新區地埋式水質淨化中心,地下是污水處理設施,地上是濕地公園。 |

|

陝西省西安市航天基地水生態循環公園。 |

再生水循環利用,被認為是破解水資源、水環境和水生態“三水統籌”治理難題的綠色可持續方案。日前,生態環境部會同國家發展改革委、住房和城鄉建設部、水利部等聯合印發了《關於公布2022年區域再生水循環利用試點城市名單的通知》,明確了首批納入區域再生水循環利用試點范圍的19個城市。

克服挑戰,

緩解供需矛盾

人多水少,是中國的基本水情。

中國水資源總量雖然較大,但人均水資源量隻有世界平均水平的四分之一,是全球人均水資源最匱乏的國家之一。中國的水資源年際變化較大,南北分布不均,與土地資源、人口的空間分布不相匹配,使得水資源短缺問題更加突出。

“中國從‘十二五’時期開始施行‘最嚴格的水資源管理制度’,劃定用水紅線,控制用水量增長,2012年到2021年,工業用水量由1379億立方米下降到1050億立方米,萬元工業增加值用水量由65立方米降低到28立方米,京津冀地區已經接近10立方米,提前達到了《全國水資源綜合規劃》提出的2030年目標。”中國人民大學環境學院教授、低碳水環境技術研究中心主任王洪臣表示,與此同時也要看到,工業進一步增長、城鎮化率穩步提升、糧食穩產高產、生態環境持續改善等各領域用水需求持續上升,水資源供需矛盾亟待破解。

有鑒於此,中國對黃河、淮河、海河等流域提出了“以水定城、以水定地、以水定人、以水定產”,建立起水資源剛性約束制度。

“我國水資源緊缺,污水再生利用水平卻不高,大多數污水處理廠的出水水質已處理到常見魚類穩定生長的程度,卻沒有得到有效利用,十分可惜。”生態環境部水生態環境司負責人表示,“黨的二十大報告指出,‘協同推進降碳、減污、擴綠、增長’,這也是新時期水生態環境保護的總要求。為此,要著力構建污染治理、循環利用、生態保護有機結合的治理體系,開展區域再生水循環利用試點就是體現了這一要求。”

縱觀解決水資源緊缺問題的國際經驗,包括污水再生利用在內的非常規水資源開發利用是較好的途徑,以色列、新加坡等缺水國家都有開發利用非常規水資源的可借鑒之處。

區域再生水循環利用是在重點排污口下游、河流入湖(海)口、支流入干流處等關鍵節點因地制宜建設人工濕地水質淨化等工程設施,對處理達標后的排水進一步淨化改善后,在一定區域統籌用於生產、生態、生活的污水資源化利用模式。

“從區域角度統籌推動再生水循環利用,將再生水納入區域水資源調配體系,能夠實現再生水梯級、多元化利用,提高水資源利用效率,加快轉變高耗水發展方式,緩解工業用水、農業用水、城市供水‘爭搶’地表水、‘擠佔’生態用水的矛盾。”生態環境部環境規劃院黨委書記、副院長陸軍說。

協同發力,

改善生態環境

推進再生水循環利用,要在“協同”上發力。

清華大學環境學院教授、國家環境保護環境微生物利用與安全控制重點實驗室主任胡洪營認為,區域再生水循環利用涵蓋污水收集、污水處理、達標尾水淨化、再生水調蓄和區域配置、再生水利用等多個環節,涉及國土規劃、生態環境、供水排水、水資源調配、財稅金融等多個領域,是一個跨部門、多領域協調聯動的系統工程和綜合舉措。因此,區域再生水循環利用系統的建設完善和穩定運行,離不開試點城市黨委政府統籌全局、高位推動,離不開各相關部門的溝通協作、政策協同。

的確,統籌規劃城鎮供水設施、排水設施、污水再生利用設施的建設改造和水生態環境保護,哪一項都不能靠“單打獨斗”完成,需要一體化建設和一體化運營。

再生水怎麼用?水質怎麼樣?現在已有一些城市進行了有益的探索。

山東省聊城市陽谷縣,將污水廠尾水排入人工濕地淨化后,利用周邊水系調蓄,供工業企業使用,每年可減少引黃河水15%,同時增加水域面積47萬平方米、活水河段16公裡。

“人工濕地水質淨化工程作為區域再生水循環利用的關鍵環節,既能發揮生態淨化功能,降低水體污染負荷,促進河湖水生態環境質量提升,又能促進水生態系統在結構和功能上自我恢復和修復,改善生物多樣性,實現良性循環,還構建了優美的生態景觀,推動形成人水和諧的綠色空間。”陸軍說。

北京新鳳河流域通過人工濕地提質、再生水生態補給,保障了河道生態基流,河道植被由原先單一品種的荷花發展到28種水生植物,植被覆蓋度由10%提升到40%,魚類、鳥類種類和數量也逐漸增多,水生態健康綜合指數達到“健康”等級。

同濟大學環境科學與工程學院教授、城市污染控制國家工程研究中心主任戴曉虎建議,可以探索產城融合利用模式,將區域內跨行業再生水生產運營單位合作與用水系統集成優化,構建再生水管網,實現河道與水網片內溝渠有效連通和循環流動,改善城鄉水環境,減少常規水資源取用量,形成可復制推廣的廢水高效循環利用新模式。同時,要利用大數據、雲計算等信息技術,建立區域再生水循環利用智慧管理平台,形成感知、監測、預警等能力,提升再生水循環利用的數字化管理、網絡化協同、智能化管控水平。

減污降碳,

助力高質量發展

在實現碳達峰碳中和目標的背景下,推動水污染防治工作實現減污降碳協同增效已經成為必然。陸軍表示,區域再生水循環利用是減污降碳協同增效的有效舉措,也是集約節約利用水資源、加快區域發展綠色轉型的重要舉措,通過人工濕地水質淨化工程營造的良好生態系統具有可觀的經濟價值,可帶動周邊生態種植養殖等產業發展,甚至形成新的經濟隆起帶。

山東省濟寧市南四湖流域通過實施人工濕地工程,在改善湖區水質的同時,推動了生態養殖業的恢復,帶動了互聯網營銷、文旅等相關產業的發展,濕地種植的蘆竹、芡實、蓮藕等作物還為農民增加了收入。其中,微山湖已成為全省乃至全國濕地類生態旅游的精品和熱點,電子商務與微山湖特色產業融合發展步伐加快,2021年電商零售額達到7.2億元,增長47%。

若是走進葭沚老街,你會發現這裡是一個“水上葭沚”,以人工水系重現了江南特色的生態水景觀。平均每天100噸的景觀水,都是來自浙江省台州市椒江再生水有限公司,是污水處理后的再生水。

近年來,椒江區積極發揮再生水多維價值,不僅解決了污水處理難題,也為河湖生態補水、黑臭水體治理提供了有力支撐。這些再生水大部分用於城區河道生態補水,其余用於工業企業用水,以及景觀用水、園林澆灌等。

在胡洪營看來,污水廠達標尾水經進一步淨化后,作為再生水循序用於生態補給和生產生活,實現了水的串聯利用,從而提高了用水效率,有助於解決生態生產生活“三生爭水”問題。該模式實現了區域內水的“閉路”循環,在減少新水取用的同時,開辟了穩定的“第二水源”,可以顯著提高水資源利用效率和供水系統韌性,支撐社會經濟的綠色低碳和高質量可持續發展。

生態環境部水生態環境司負責人表示,此次開展區域再生水循環利用試點,可以帶動周邊區域開發和生態環保產業發展,闖出降碳、減污、擴綠、增長協同推進的新路,實現經濟增長、山川增綠、產業增效、群眾增收。

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量