中科院昆明植物所東亞植物多樣性與生物地理學重點實驗室——

7年發現600個新物種(一線調研)

|

實驗室團隊在高海拔地區採集地衣標本。 |

|

楊祝良(右二)在指導學生做實驗。 |

|

拍攝於西藏察雅的糙果紫堇。 |

|

拍攝於雲南昆明的糙蘇。 |

|

|

|

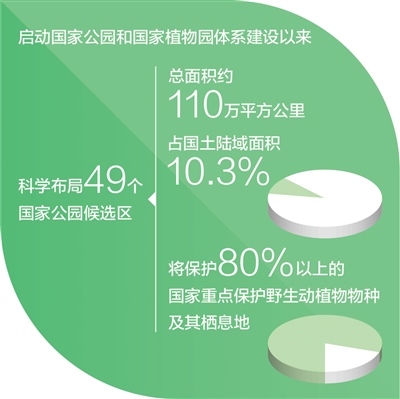

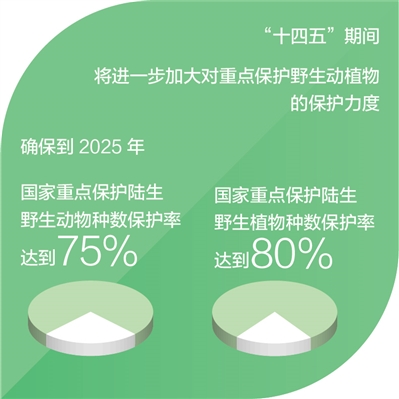

數據來源:國家林業和草原局 |

習近平總書記強調:“生物多樣性使地球充滿生機,也是人類生存和發展的基礎。保護生物多樣性有助於維護地球家園,促進人類可持續發展。”

今年,5月22日國際生物多樣性日全球主場活動落地雲南昆明。近年來,不少新物種的發現、新記錄的創造頻頻登上“熱搜”,公眾對生物多樣性保護的關注度越來越高。“熱搜”的背后,有一群群甘坐“冷板凳”的科研工作者,一代代接續奮斗,幾十年如一日刻苦攻關。

“羊肚菌自由”是如何實現的?為何要繪制“毒蘑菇圖鑒”?繪制“生命之樹”是如何帶動產業發展、促進農民增收的?本報記者走進中國科學院昆明植物研究所東亞植物多樣性與生物地理學重點實驗室,傾聽科研工作者講述“熱搜”裡的“冷知識”,探訪7年多發現超600個新物種背后的故事,展示我國生物分類研究的發展路徑。

——編 者

發現——

“關鍵是集齊新物種不同於其他物種的証據”

一年發表大型真菌1個新屬、30個新種,可中國科學院昆明植物研究所東亞植物多樣性與生物地理學重點實驗室主任楊祝良對2022年的真菌分類成果仍表遺憾:“對上一代研究人員來說,這樣的成績或許還不錯,但隨著分子生物學技術的運用,一年發現五六十個新物種並不難。”

新物種與其說是找到的,不如說是碰上的。“三五年不開張,一開張就是一批新物種。”楊祝良說,自2016年起,截至2023年第一季度,實驗室共發表新物種602個,但是每年的波動很大。以真菌為例,2019年發表新種高達173個,2020年則隻發表了28個新種。

“除了開展某個區域物種調查,大多數新物種都是為了研究某一個類群物種的親緣關系和演化過程時碰巧發現的。”中國科學院昆明植物研究所陳俊通博士說。

如何判定一個新物種?“關鍵是集齊新物種不同於其他物種的証據。”陳俊通說,傳統上,形態特征是物種分類的主要依據,但這樣未必准確。

“以我主要研究的紫堇屬植物為例,有的紫堇屬物種分布較為廣泛,在葉子形態、花色、花萼大小等方面有一些差異。但通過分子測序技術發現,這些個體仍屬同一個物種。把形態特征與分子數據結合起來,我們才能更加全面地探究類群之間的親緣關系。”陳俊通打了個比方:一個屬好比一個大家族,血緣關系遠點的或許差異大些,但關系近的物種就像親姐妹,外形差異很小。“通過觀察,可以大概分辨出它們是不是一家子﹔而分子技術則通過基因測序,更精准地確定它們是親兄弟還是堂兄弟。”陳俊通說。

“前期的標本壓制水平、保存方式有限,而且很多物種發表時隻有少量標本,可能后期會發現兩個物種其實是同一個物種,也可能發現同一個物種其實應該分為兩個甚至更多物種。”陳俊通說。

探索——

“物種分類是一項日積月累才能出成就的事業”

基因測序可以委托給第三方,但樣本搜集、文獻梳理隻能靠科研人員。翻山越嶺踏遍迢迢山水,埋首故紙堆查閱海量文獻,物種分類的過程其實有些枯燥。“不少老物種發表時,隻有簡單的形態特征和分布區域文字描述,分類學家為了找到某個特定的物種,隻能按照模糊的記載去最初的發現地採集標本。”陳俊通說,“野外採集還要注意一些‘干擾項’——如果隻有一株植物,往往不能作為新物種發現的証據,因為很難確認這個物種是不是自然雜交產生的偶然個體。”

隨著聯合國《生物多樣性公約》第十五次締約方大會在昆明召開、《關於進一步加強生物多樣性保護的意見》出台,生物多樣性保護的議題逐漸進入更多人的視野。楊祝良說,他在野外採集標本時,就多次遇到“公眾科學家”:“有個愛好者晚上打著探照燈上山找菌﹔我就問他為啥晚上上山,他說,因為白天要工作。”

從植物科學畫到膠片相機、數碼相機、顯微照相技術,對物種形態的記錄日益便利﹔從形態特征描述到分子技術數據分析,對物種差異的比較也更加精准……從事物種研究30余年,楊祝良對工作條件的變化有深切的感受:“上世紀80年代,我跟老師去野外採集標本,隻能用炭火烘烤標本。標本烤不干容易腐爛,但也怕一不小心烤過了頭。后來發現國外同行都用電烤箱烤,有一次我從國外帶回來一個,平時還舍不得用。”

年輕一代掌握著新技術,但老一代的積累仍不可或缺。“不管是積累實驗材料還是閱讀文獻、分析標本,物種分類是一項日積月累才能出成就的事業。”陳俊通說,不少實驗材料並非自己採集來的,而是來自其他研究組的積累。每次去野外,他也盡量幫其他同事採集更多標本﹔一些標本採集之后,也將在標本館靜靜等待后來者的研究。

既像真蘚科,也像葫蘆蘚科,在高黎貢山第一眼看到無邊梨蒴蘚,中國科學院昆明植物研究所研究人員馬文章就覺得這可能是個新物種。初步分類、清理標本,歸檔工作就花了他很長時間﹔而等到開展鑒定研究時,標本已在標本館裡“躺”了一個月。

在顯微鏡下觀察孢蒴的形態后,馬文章初步確定該疑似新種應為葫蘆蘚科梨蒴蘚屬的成員。可該屬已發表物種數百種,“等到逐一核對文獻排除,初步確定其為新種時,距離採集標本已經過去了兩年有余。”馬文章並沒有著急發表論文。“新物種在發表后被其他研究者証明不是新種的事也時有發生,所以要盡可能全面地收集各類依據。”直到分子數據(即DNA序列)比對結果出來,論文才得以發表。

“一年要採集上千份標本,其實大部分標本比我們科研人員要坐更長時間的‘冷板凳’。”馬文章笑著說。

應用——

“繪制‘生命之樹’,不僅具有科學意義,還能帶動產業發展、護佑百姓健康”

有人曾問:“有些個體的形態特征幾乎一樣,為何非要將其分為不同物種?”楊祝良表示:“不同物種意味著不同的基因,也可能產生不同的化合物﹔即使當前將其作為同一物種,也要注意保護不同種群,不然會影響未來物種資源的保護和利用。”工作中,不少科研人員會通過繪制樹形圖,直觀呈現物種的進化、親緣關系。楊祝良說:“繪制‘生命之樹’,不僅具有科學意義,還能帶動產業發展、護佑百姓健康。”

一個物種,帶動一個產業發展。看似一樣的羊肚菌,實際上屬於幾十個不同的物種。“要想提高羊肚菌的產量,關鍵是搞清楚哪類羊肚菌能人工栽培、哪類羊肚菌能高產。”楊祝良團隊發現,羊肚菌起源於北半球溫帶地區,經歷過第四紀冰期的羊肚菌更喜歡低溫,不適合在高溫區域種植﹔隻有腐生型的羊肚菌才能用於栽培,共生型羊肚菌人工栽培很難﹔腐生型羊肚菌中,最容易人工栽培的是梯棱羊肚菌、六妹羊肚菌等,這為產業化育種提供了方向,進而實現了網友點贊的“羊肚菌自由”。

一次科普,護佑一方百姓健康。2000年3月,廣東發生一起誤食野生菌中毒事件,拿到標本后,楊祝良發現,這是鵝膏屬新種,並將其命名為致命鵝膏。為了減少類似事件的發生,楊祝良團隊繪制了“毒蘑菇圖鑒”,提出了“‘頭上戴帽’‘腰間系裙’‘腳上穿靴’的蘑菇不吃”等科普口訣。

國內誤食野生蘑菇事件,不少是因為誤食了劇毒鵝膏菌,楊祝良指導學生、副研究員蔡箐跑遍大半個中國,採集和借閱了大量標本,終於研究清楚,我國一共分布有12種劇毒鵝膏菌,其中8個是已知物種、4個是新物種﹔劇毒鵝膏菌主要分布在我國熱帶、亞熱帶地區的闊葉林或針闊混交林下。

“現在雲南村庄周邊很少見到劇毒鵝膏菌了。我們拿劇毒鵝膏菌的照片給村民看,他們會說這種菌子有毒,不能吃。”蔡箐說,不少村民擔心有人或牲畜誤食劇毒鵝膏菌,見到了就直接把它銷毀。

物種的科學分類還會影響對物種瀕危程度的評估。“一個稀有物種如果被誤認為是另一個廣布的近親物種,就容易受到忽視。”中國科學院昆明植物研究所張信堅博士說。

卵心葉虎耳草曾被認為廣泛分布於四川和雲南北部,但其最早的標本採集地之一卻是滇東南的蒙自。跑了3次蒙自,在石山和溝谷岩壁上仔細搜尋,張信堅才採集到滇東南種群的標本。經過與四川和雲南北部的種群進行對比,他發現,四川和雲南北部的種群是圓形葉片,葉頂端是鈍的﹔而滇東南的種群則是三角葉片,葉頂端比較尖﹔此外,兩者花期也有明顯差異。分子生物學的進一步分析發現,滇東南的卵心葉虎耳草其實就是較為稀有的蒙自虎耳草,而四川和雲南北部的種群則是另一個廣布物種水楊梅葉虎耳草。

“蒙自虎耳草分布范圍狹窄,種群數量稀少,需要得到優先保護。”張信堅採集了幾株活體帶回昆明植物園,如今,已有十幾株蒙自虎耳草成活並向公眾展示。

展望——

“團隊合作、代際傳承,能在一定程度上破解經費不足、人手緊缺等問題”

“100份標本裡,有20個已知物種,另外80份標本能說清楚屬,但是不是新物種存疑。”馬文章拿出標本館厚厚一沓標本,說:“咱得長話短說,不然我今天物種鑒定任務可完不成了。”

“我研究的苔蘚既不能吃,也沒有毒,如果在國外,我大概得改行。”馬文章開玩笑說,發達國家物種分類工作開展得早,“家底”已經基本摸清﹔而欠發達國家又缺少資金和科研人員,分類工作難以有效開展。

目前,中國依然在大量發現新物種,國內各類保藏機構存量標本已超過4500萬號,但至少還有40%的標本沒有被研究和鑒定。“高大喬木想發現新物種很難,但苔蘚、真菌、地衣,還有大量新物種尚未被描述。”馬文章說,“我們也期待能有更多更穩定的支持措施。”

此前,30多位專家曾聯合呼吁更加關注生物分類學這一學科的發展,生物分類學人才流失嚴重,數量急劇萎縮。

實驗室研究員向春雷表示,在當前多以高影響因子論文為主要依據的考評體系下,發表一個新種對於科研人員的職稱晉升等方面沒有多少直接幫助。

“不像基因組和生態學,如果只是做單純的物種分類研究,年輕學者很難爭取到研究經費。”楊祝良說,不少學者往往通過其他項目經費,順帶開展物種分類研究。“耗費十幾年才能研究清楚一個類群是常態,但年輕學者為了自身發展等因素考慮,很難等待十幾年才出成果。”

怎樣留住物種分類研究者以更好地推動分類工作的開展?“一方面,團隊合作、代際傳承,能在一定程度上破解經費不足、人手緊缺等問題。”楊祝良說。“另一方面,要保護好年輕人的興趣。”這門學科需要進一步完善制度建設,比如,支持一支高水平的經典分類學國家隊伍,建設基於學科特點的科研成果評價體系,制定更加合理的人員分類考核與管理制度。“探索本身就是意義——坐在屋子裡的我們,永遠想知道屋外的林子裡有什麼……”

《 人民日報 》( 2023年05月23日 08 版)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量