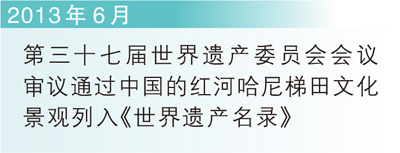

在雲南紅河,森林、村寨、梯田、水系“四素同構”生態系統傳承千年

山頂沒水庫,哈尼梯田為何不缺水?(世界遺產中的生態觀照)

|

|

哈尼梯田“四素同構”景觀示意圖。 |

|

|

雲霧中的哈尼梯田。 |

|

|

哈尼梯田風光。 |

|

世界遺產,作為人類文明與自然演進的重要成果,不僅是歷史的見証,也是生態智慧的結晶。世界遺產中的許多項目,都體現了人與自然和諧共生的理念。

即日起,本版推出“世界遺產中的生態觀照”系列報道,從世界遺產中感知生態智慧和細節,從生態智慧和細節中體悟人與自然和諧共生,從而推動世界遺產保護與生態文明建設取得更大成就。

——編 者

清風拂過,雲開霧散,位於雲南紅河哈尼族彝族自治州的元陽哈尼梯田慢慢露出真容。

一條條溝渠從山頂的觀音山向下,一路串起森林、村寨和梯田。得益於森林、村寨、梯田、水系“四素同構”生態系統,山頂沒有水庫的哈尼梯田卻不缺水,水源、能源、食源,在一座山裡幾乎就能完成整個循環。

漫步梯田間,追憶上千年,記者走進大山,了解世界遺產哈尼梯田背后的生態密碼。

“山頂的森林足夠大,山腰的梯田才能不缺水”

在元陽哈尼梯田遺產區數字監管平台的地圖上,最顯眼的並非村落或梯田,而是連片的原始森林。山頂沒水庫,梯田不缺水的秘密,就藏在這片原始森林之中。

過去,建房、取暖都要向森林索取木材,哈尼梯田的原始森林卻為何能被保留下來?元陽縣政協副主席朱文珍說:“原始森林能被保留下來,靠的是當地人敬畏自然的文化傳統。”

從世代相傳的古歌中,或許能找到答案:“人的命根子是田,田的命根子是水,水的命根子是森林和樹木……”

不僅是元陽,隻要是哈尼梯田正常耕作的區域,山頂無一例外,都分布著大片原始森林。

“山頂的原始森林,是梯田的綠色水庫。”朱文珍說,種植水稻離不開水源,雨季靠降水就夠,但旱季水從何來?茂密的原始森林,能在雨季涵養水源,到了旱季再緩緩釋放水流,確保梯田灌溉用水。

在這裡,盡量不砍樹成了傳統。哪怕建房不得不用木材,也需要全村商定批准,農民砍樹后還必須補種,確保森林不減少。代代相傳的准則背后,是當地人1300多年來的經驗提煉。

其實,當地人對森林和樹木的愛護,不僅體現在山頂。在田間地頭,農民會見縫插針種些樹木,人既可以在勞作時遮陽休息,樹木根系還能固土涵水。

在元陽縣新街鎮阿者科村黨支部書記普字成家,如今還燒著火塘,柴火多半沒手臂粗。記者問他柴從何來?他說:“木柴是從遠處的大山裡撿來的。”實際上,這幾年南方電網雲南元陽供電局持續提升電力保障能力,村裡游客多了,做飯、取暖等需求越來越高,但越來越多農戶不再燒柴,而是改為用電。

千年梯田,人丁逐漸興旺,怎麼避免村寨無序擴張?在阿者科村的導覽詞裡,記者找到了答案:建寨之初,村裡便會劃定寨界,寨界外不能建房。

“山頂的森林足夠大,山腰的梯田才能不缺水。”普字成說。

“稻作梯田,離不開健康水系的串聯”

其實,隨著梯田面積逐漸擴大,梯田本身就成了龐大的水庫——層層梯田經過水系串聯,一年四季都不會干涸。

如此寬闊的水面,又會大大增加空氣中的水分——飄在地面是霧,聚到天上是雲,落在田間為雨。

初春時節,紅色的浮萍、綠色的水草,再配上藍天、白雲,朝霞、余暉,倒映在如調色盤一般的梯田間。

即便尚未插秧,梯田依然要灌水。“村裡種的是老品種紅米,不施化肥,要把前一年的水稻秸稈、田埂上的綠肥翻到土裡,泡水可以漚肥。”普字成說。

往事越千年,哈尼族先民從青藏高原一路南遷,最終定居於此。生產方式也從最初的漁獵逐漸轉型為定居開墾梯田,選擇與水稻共生。立寨之后,人們開始在寨子周邊開辟梯田﹔隨著人口逐漸增加,梯田不斷向下延伸。如今,哈尼梯田最多開挖到了3700多級。

“梯田是挖出來的,不是壘起來的。”元陽縣文聯主席馬智強說。人們會先將原本的山坡挖成幾級台階,再將台階內的泥土挖出壘成田埂,引水灌入才有了水田。坡度大小決定了每層梯田的大小,坡度緩的,能造出幾畝梯田﹔而陡坡邊角,就會小很多。

最初,“挖出來”的梯田,底土多半是生土,靠著一代代耕作、秸稈還田、沖水肥田,才讓梯田營養逐漸積累,成了如今肥沃的稻田。后來,通過木刻分水法,根據梯田面積大小、灌溉距離等因素,商定溝渠流量﹔各戶通過排水口大小高矮,確定自家田塊水位。

“森林的存在確保了水源,稻作梯田,離不開健康水系的串聯。梯田既怕水太多,一旦哪裡堵了、持續沖刷會毀壞田埂。也怕沒水,長期干裂也會導致梯田崩塌。”世界遺產哈尼梯田元陽管理委員會專職副主任徐忠亮說,過去靠的是田主湊糧食,商定“趕溝人”﹔如今,政府給“趕溝人”一定補助,負責溝渠日常維護。

阿者科村的水源,是村寨上方森林裡六七公裡處的一處泉眼。如今,村裡組織65戶村民每半年集體巡護一次水系。普字成說:“從水源處一直走到最下面的梯田,巡護一次得花兩天左右時間。”

“梯田溝渠不僅離不開日常維護,同樣需要集中巡護甚至大修。”徐忠亮說,元陽縣制定相關保護計劃,持續加大投入保護水系,實行溝渠管護村民自治,恢復推行傳統的木刻分水法和“趕溝人”制度,修繕梯田溝渠164.5公裡,梯田灌溉得到有效保障。

“要讓梯田創造更多經濟價值,帶動大家增收”

石板路、寨神樹,蘑菇房、舊火塘。憑借村落傳統風貌和梯田雲海,哪怕不是周末節假日,阿者科村也不乏游客,每天單是門票收入就有三五千元。而這些,也是阿者科村村民年終分紅的重要來源。

“別看現在都是蘑菇房,十幾年前村裡也曾有彩鋼瓦。”普字成說,當時,不少農戶也蓋起了鋼筋混凝土的新房。一開始不讓村民拆舊建新,遇到不小阻力,如何保護村庄傳統風貌成了阿者科村面臨的挑戰。

“沒了蘑菇房,阿者科村跟別的地方還有啥不一樣?”普字成說。一方面,政府嚴格管控,推動對彩鋼瓦房進行傳統風貌改造,同時要求新建房屋必須統一建筑風貌﹔另一方面,駐村工作隊與村民一道商定村規民約、制定“阿者科計劃”,讓“蘑菇房”跟群眾經濟利益直接相關,讓群眾自覺自願維護傳統風貌。

“風貌守住了,現在想的是怎麼吸引村民返鄉、讓村庄更好!”普字成說,過去哈尼梯田最寶貴的是土地,現在則是勞動力,不少年輕人選擇外出務工。

“到了插秧和收獲時節,大多數人會回來。‘阿者科計劃’採取的是現金分紅,65戶家庭要派代表到現場領錢。”普字成說,隨著游客逐年增加,如今村裡的餐飲店越來越多,不少農戶開門迎客、加入發展旅游的行列。

梯田好看,還得好玩。阿者科村以農耕文化為重點,打造了獨具特色的沉浸式鄉村旅游項目:農閑時節的長街宴上,酸筍煮魚、紫米飯團等原生態美食,食材皆取自“森林—梯田—水系”循環系統﹔“豐收節”期間,游客與村民共跳哈尼樂作舞﹔部分靠近村寨的梯田邊,三五成群的游客卷起褲腳,跟著老鄉踏入水田,放入毛茸茸的鴨苗,感受魚兒滑過指尖的靈動,在“四素同構”生態系統中感受人與自然和諧共生。

好生態已經被看見。如今,元陽縣推出“我在元陽有塊田”生態認養計劃,游客通過線上簽約,成為“梯田守護者”,秋收時可以品嘗“自家”梯田的農產品。上海的王女士帶著女兒認養了0.1畝梯田:“和孩子‘雲種田’,不僅能促進梯田保護,也讓孩子懂得每粒米來之不易。”

“要讓梯田創造更多經濟價值,帶動大家增收。”徐忠亮說。如今,元陽縣通過改良稻種,提高梯田單產﹔引導農戶觸網銷售,拓寬紅米銷路等途徑,持續幫助農戶增收。

如今,部分靠近村寨的梯田邊,“稻—魚—鴨”規模性綜合種養模式不斷升級,綜合畝產值能到七八千元。徐忠亮說:“隻要梯田還在、傳統沒丟,哈尼梯田一定會更好。”

《 人民日報 》( 2025年02月17日 11 版)

分享讓更多人看到

推薦閱讀

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量