魚撞大壩的慘劇不再上演長江魚有了回家“專線”

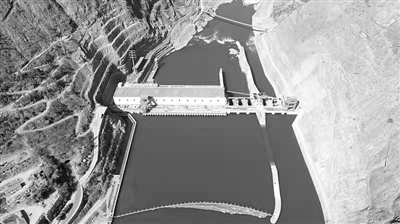

金沙水電站大壩左岸一條形如“U”形槽的水道,是長江干流首座過魚通道。受訪者供圖

過魚通道相當於給洄游魚架上了“鵲橋”,呈現出魚躍金沙的美景。受訪者供圖

金沙水電站大壩懷攬一灣清水,左岸一條形如“U”形槽的水道蜿蜒而出,翻越大壩連通上下,形成一個接續生命的生態廊道。這就是長江干流首座過魚通道。

6月的金沙江,碧水藍天,魚翔淺底。

站在金沙水電站大壩觀景台,隻見巍巍大壩懷攬一灣清水,左岸一條形如“U”形槽的水道蜿蜒而出,翻越大壩連通上下,形成一個接續生命的生態廊道。

這就是長江干流首座過魚通道,長江魚有了回家“專線”。

“投入使用以來,過魚效果不錯,監測數據顯示,平均每月過魚量3600多尾。”7月2日,長江設計院樞紐院通航與過魚設計部副主任朱世洪說,看著自己設計的作品,勾勒出魚躍金沙的生態畫卷,十分欣慰。

長江大保護,從設計源頭抓起,才能把生態藍圖繪到底。

打通阻礙,讓所有魚兒一路暢游

長江的魚兒,大多具有洄游產卵的習性。近年來,隨著長江上游的金沙江、雅礱江梯級開發進程加快,天然河道被大壩攔截,洄游通道受阻,一定程度上影響了水生物種的繁衍和生態平衡。

幾年前,中國工程院院士、長江設計院院長鈕新強曾談過“魚兒的眼淚”,一群魚兒逆流而上找不到通道,想越過大壩而撞向混凝土壩體。這引出了一個問題:水利工程如何與生態環境協調發展?

“2011年,金沙水電站在研究論証階段,我們就考慮到了過魚問題。”金沙水電站設計總工程師、長江設計院副總工程師鄢雙紅說,為此他們的第一個專項研究,便聚焦在如何過魚。

早在20世紀80年代初,過魚問題就引起相關專家關注。葛洲壩水電站建成后,專家團隊曾開展過水輪機過魚試驗,並得出“50厘米以下魚兒,可以正常通過”的結論。

這一結論,解決了上游的魚兒向下通行問題,但下游回溯問題仍未解決。

此后,網捕過魚、升魚機等手段,逐漸在水電站使用。

朱世洪介紹,網捕過魚和升魚機,在一定程度上打破了魚兒洄游壁壘,但存在一些瑕疵。比如,人工干預過多造成資源損耗,無法滿足所有洄游魚類的需求等。

能否通過一種手段,一勞永逸打通阻礙,讓所有魚兒一路暢游?

查閱大量資料,並去湖南洋塘水電站和廣西長洲水利樞紐現場學習過魚設施后,朱世洪產生了繞大壩岸線布設過魚通道的想法。

無數次演算、碰撞和論証,朱世洪和設計團隊配合長江水資源保護科學研究所完成了《金沙江金沙水電站水生生態影響評價專題報告》。

隨后,鄢雙紅帶隊,赴京向環保部門做專題匯報,很快得到批復並要求他們:“下階段深化魚道水工模型實驗研究,優化魚道設計方案”。長江干流第一座過魚通道呼之欲出。

科學設計,確保魚兒“應過盡過”

金沙水電站壩軸線近400米,魚道似一條玉帶,沿下游左岸壩線蜿蜒近200米,穿大壩而上,至上游近300米處,便是魚道出口。

為減少佔用河道岸線資源,魚道兩端三次折疊迂回,以滿足魚兒溯游爬坡需求。

魚兒如何精准找到大壩下游寬不過1米的魚道入口?朱世洪說,這是魚道設計成敗關鍵所在。

“魚有天生本領,尋找適合自己的流場,並在區域內活動。”朱世洪回憶,方案未審批前,團隊就和長科院科研人員一起開始水力學研究,用水力學模型模擬各種流場,找出最合適魚兒游泳的流速。

一年多時間,他們研究了金沙水電站河段收集到的63種魚類,最后得出流速數據為每秒0.3米至每秒1米。據此,結合河勢、大壩阻水等多方面因素,在左岸下游設計了3個魚道進口,涵蓋大多數魚類的游泳特性。

魚道建了,還要確保魚兒“應過盡過”。為幫助少數“迷路”的魚兒找到正確的路,朱世洪團隊在平行於大壩方向的集魚補水渠內動起了腦筋。

朱世洪介紹,如果集魚渠比較寬大,補水口垂直於渠體,就會造成僅在出水口有很小流速,而渠內大部分水流沒有形成特別流場,引導魚兒進入作用不大。反復試驗論証,團隊創新提出,將補水口向魚兒游動方向傾斜,通過控制補水流速帶動渠內整體流速,形成魚兒喜歡的流場。

此舉大大拓展了集魚范圍,增強集魚效果,還收獲了一項國家專利。

目前,國際國內同類建筑中,魚道普遍通過暗涵穿壩,導致涵內沒有光線,致使趨光魚類停滯不前。為此,設計團隊採用繞壩開槽的方式,更好地使用自然光環境,以滿足不同魚類的趨光特性。

金沙水電站水頭高20多米,如何在滿足魚兒洄游條件的前提下,盡可能將魚道設計得更短?

5年時間,朱世洪團隊經過無數次試驗,在物理模型上將過魚池設置成各種坡度,觀察魚類克流能力。最終,將魚道從研究階段提出的1755米優化到1486米,僅這一項就節省了魚道建設五分之一的投資。

同時,在魚道內每隔3.5米安裝一道豎縫效能隔板,380多道豎縫效能隔板,仿造自然河道流態。“魚道進口和出口接近1比1的過魚量,驗証了設計的科學性。”朱世洪說,魚兒過壩的成功率大大提升。

提檔升級,為洄游魚配“醫院”“產房”

“看,這條是岩原鯉,這是泉水魚,正在排隊過出口。”6月25日,朱世洪通過過魚監測屏幕認真辨別魚的種類。突然,他提高音調:“圓口銅魚,一條圓口銅魚!”

原來,圓口銅魚俗名肥坨,是生活在長江的珍稀魚類,通常很少見到。

“接下來,我們要將魚道進一步提檔升級,加強景觀設計,更好呈現魚躍金沙的美景。”鄢雙紅說,過魚通道相當於給魚兒架上了“鵲橋”,為了更好地繁衍,還需配套合適的“醫院”和“產房”。

2015年,在水電站設計方案中,增加了增殖放流和產卵場規劃。

實地查勘后,鄢雙紅團隊發現,金沙江中游第八個梯級觀音岩水電站的增殖放流站,距金沙水電站僅20余公裡,覆蓋水域范圍,可滿足兩個梯級的生態需求,“醫院”就此落地。

2017年,金沙水電站截流,上述增殖放流站便承擔起金沙水電站的放流任務,每年培育放流近20萬尾魚苗。

未來,金沙水電站下游第十個梯級銀江水電站,也將加入放流計劃,至此,該放流站將成為全國首個三座電站共用的“醫院”。

人工介入只是輔助洄游魚繁殖,更多的魚洄游后仍是自然繁衍。於是,鄢雙紅團隊在魚道投運后,開始為魚兒尋找合適的“產房”。

下一步,他們將通過人工濕地等,進一步淨化水質,給魚兒打造一個舒適的“產房”。(記者 劉志偉 吳純新 通訊員 傅 菁 秦建斌)

分享讓更多人看到

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量