宁波镇海生物多样性本底调查工作收官

近日,浙江省宁波市镇海区历时三年的生物多样性本底调查顺利收官,全区共记录野生动植物2448种,其中国家一、二级重点保护物种43种,黑嘴鸥、桃花水母等“稀客”频繁现身,白花草木樨等新记录填补区域空白。这份“生态家底”不仅为保护行动提供科学支撑,更折射出镇海从工业重镇向生态之城的转型决心。

宁波镇海生物多样性本底调查工作收官

近日,浙江省宁波市镇海区历时三年的生物多样性本底调查顺利收官,全区共记录野生动植物2448种,其中国家一、二级重点保护物种43种,黑嘴鸥、桃花水母等“稀客”频繁现身,白花草木樨等新记录填补区域空白。这份“生态家底”不仅为保护行动提供科学支撑,更折射出镇海从工业重镇向生态之城的转型决心。

家门口更美 幸福感更足(美丽中国·身边的生态获得感②)

图为永丰村荷塘边的微动力污水处理池。

杨 槐摄(人民视觉)

核心阅读

生活垃圾收集处理实现全覆盖,生活污水有了集中处理设施,农田里应用绿色防控技术……近年来,四川眉山东坡区永丰村持续推动人居环境整治,村容村貌焕然一新,村民的获得感、幸福感大大增强。

家门口更美 幸福感更足(美丽中国·身边的生态获得感②)

图为永丰村荷塘边的微动力污水处理池。

杨 槐摄(人民视觉)

核心阅读

生活垃圾收集处理实现全覆盖,生活污水有了集中处理设施,农田里应用绿色防控技术……近年来,四川眉山东坡区永丰村持续推动人居环境整治,村容村貌焕然一新,村民的获得感、幸福感大大增强。

生态童书,连接自然与童心(说道) 自然教育不仅要有更多“走出去”的实践课,还要有更多“携起手”的共创课和“潮起来”的兴趣课 刚过去不久的世界环境日,各地举办了丰富多彩的活动。其中,生态童书吸引了很多家长和孩子的目光。

云南发布2024年生态环境状况公报 本报昆明6月9日电 (记者张驰)云南近日发布的《2024年云南省生态环境状况公报》显示,2024年云南生态环境质量持续改善,城市环境空气质量优良率达99.1%,水环境质量总体稳定,高原湖泊水质趋稳向好,生物多样性持续得到保障。 据介绍,2024年,云南纳入国家考核的地表水断面优良水体比例为93.6%,六大水系出境跨界断面水质100%达标。

宁夏六盘山“山水工程”完成生态修复面积超百万亩 本报银川6月9日电 (记者秦瑞杰)近日,宁夏回族自治区固原市西吉县月亮山西部祖厉河源头水源涵养林建设项目现场,新栽的云杉、油松长势良好。作为黄河流域六盘山生态功能区(宁夏段)山水林田湖草沙一体化保护和修复工程(以下简称六盘山“山水工程”)的子项目,这片区域通过补植改造、抚育管护等措施,修复低效水源涵养林7893.6亩。

构建人海和谐的海洋生态环境(美丽中国) 核心阅读 6月8日是世界海洋日,《2025中国海洋经济发展指数》《2024年中国海洋生态预警监测公报》等发布,我国海洋生产总值去年首次突破10万亿元。近年来,我国统筹安排海洋开发利用活动,推动海洋事业发展,构建人海和谐的海洋生态环境。

“海”和“洋”有何不同?(把自然讲给你听) “海”一般与陆地相连,面积往往在百万平方公里量级以下;“洋”的面积更大,其中心部位到陆地距离更远 6月8日是世界海洋日。在许多人印象中,“海洋”是一个词语,但实际上,“海”与“洋”既有关联又有不同。

我国已发布9项产品碳足迹国家标准 本报北京6月8日电 (记者刘温馨)记者从2025年全国有色金属“双碳”大会上获悉:截至目前,我国已发布9项产品碳足迹国家标准,涉及畜产品、电解铝、化学纤维、塑料制品等。 其中,《温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 电解铝》为首个工业领域产品碳足迹国家标准,明确了核算边界、核算方法、发布形式、数据质量要求和溯源性要求等。

四部门:将对性质严重、影响恶劣的重大非法采砂案件开展挂牌督办 人民网北京6月6日电 (记者王仁宏)近日,水利部、最高人民检察院、公安部、交通运输部联合印发通知,要求加强黄河流域非法采砂打击整治。通知明确,建立重大违法案件挂牌督办机制,对性质严重、影响恶劣的重大案件,将联合开展挂牌督办。

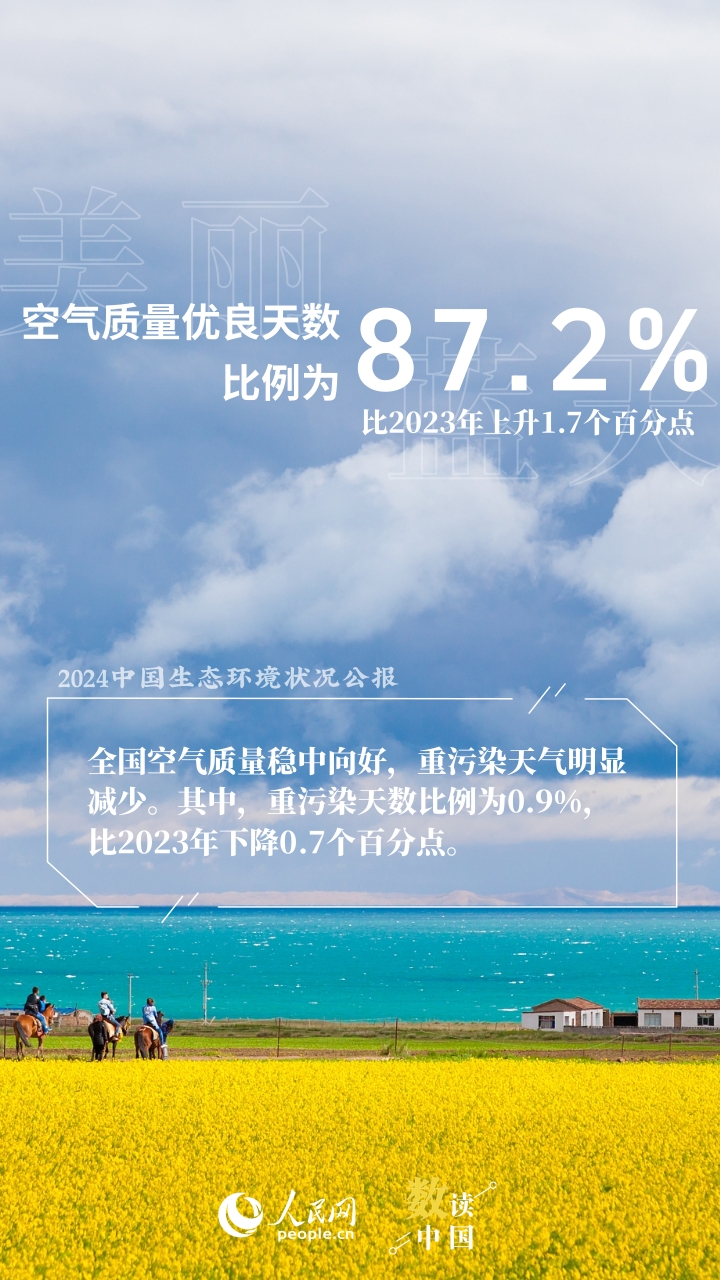

数说生态美 共赏美丽中国新画卷

生态文明建设功在当代、利在千秋。今日,生态环境部发布的《2024中国生态环境状况公报》显示,2024年,全国生态环境质量持续改善,环境安全形势保持稳定,公众生态环境满意度连续4年超过90%。“美丽中国我先行”,在2025年六五环境日到来之际,让我们通过9组海报,一览我国生态文明建

数说生态美 共赏美丽中国新画卷

生态文明建设功在当代、利在千秋。今日,生态环境部发布的《2024中国生态环境状况公报》显示,2024年,全国生态环境质量持续改善,环境安全形势保持稳定,公众生态环境满意度连续4年超过90%。“美丽中国我先行”,在2025年六五环境日到来之际,让我们通过9组海报,一览我国生态文明建

进一步加强生态文化建设 本报北京6月3日电 (记者寇江泽)生态环境部、文化和旅游部、中国文联、中国作协近日联合印发《关于进一步加强生态文化建设的指导意见》,对生态文化建设工作进行全面系统部署。 意见从加强生态文化研究传承、强化生态文化传播推广、推动生态文化转化利用3个方面明确了生态文化建设的主要任务。

沙漠深处“长”出新业态(美丽中国) 核心阅读 十几年, 300余万人次参与,种下林木2.6亿棵,建成了包括46万亩防护林在内的117.6万亩防沙治沙工程……经过不懈努力,新疆麦盖提县通过治理、保护、开发沙漠,将沙漠旅游发展为拉动县域经济增长的重要产业。 “小时候,我的梦想就是离开麦盖提,远离塔克拉玛干。