草原補獎,濕地補水

阿魯科爾沁 草香沁心脾(美麗中國·保護區之夏)

|

阿魯科爾沁草原廣袤。 |

|

保護區內的蓑羽鶴。 |

|

為便於開展保護,工作人員正在保護區鋪設監控攝像頭光纜。 |

|

制圖:蔡華偉 |

|

“這些年,挖藥材、砍樹、打鳥的都很少有了。牧民都知道野生候鳥是保護動物,不但自己會主動保護,還不讓外面來的人破壞草原。”58歲的巴雅爾是內蒙古赤峰市阿魯科爾沁旗扎嘎斯台鎮查干淖爾嘎查牧民,他的家位於阿魯科爾沁國家級自然保護區西部邊緣。2010年,巴雅爾被保護區管理局聘為生態管護員。

阿魯科爾沁保護區屬於草原草甸類型保護區,最典型的地貌是草原,但又不像內蒙古其他草原那樣碧綠平坦,而是具有代表性的沙地草原。近年來,盡管受到干旱氣候影響,保護區面臨不少挑戰,但人們正通過努力,探索如何將沙地草原保護得更好。

實施草原補獎政策,提高牧民保護草原積極性

6月,保護區腹地,一片片青綠色的草地分布在沙丘與水窪之間。沼澤地中,間或有一群水鳥嬉戲。

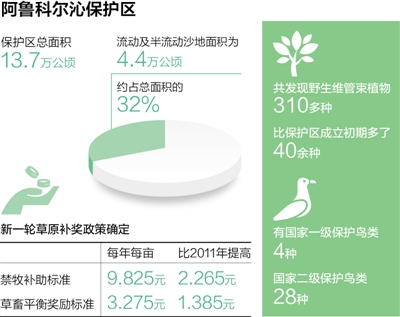

保護區工作人員告訴記者,保護區內棲息著丹頂鶴、大鴇、遺鷗、白鶴等4種國家一級保護鳥類,28種國家二級保護鳥類。

保護區內有2個鎮、2個蘇木、24個嘎查,經濟結構以牧業為主。當地規定每年3月1日至6月1日是禁牧期,在保護區內,即使是自家草場,牧民也不能在禁牧期放牧。

“保護區草原面積約10萬公頃,佔總面積的七成。剛開始,有牧民對春季禁牧不理解,認為自家的草場憑什麼不讓放牧?”保護區管理局資源管理科主任特木爾回憶,“但是經過我們長期不懈地宣傳,又引導牧民發展生態畜牧業、生態養殖業,多數人的想法已經轉變,能主動進行季節性休牧、輪牧,讓草原得以休養生息。”

與此同時,2016年,國家新一輪為期五年的草原補獎政策開始在內蒙古實施,通過促進牧民增收來降低草原載畜量、保護草原生態。

今年1月,保護區內的牧民陸續領取了新一年的草原補獎資金。阿魯科爾沁旗草原補獎政策確定的禁牧補助標准是每年每畝9.825元,草畜平衡獎勵標准每年每畝3.275元,補獎標准比第一輪分別提高了2.265元和1.385元。通過保護草原得到真金白銀的實惠,牧民的生態保護意識進一步提升。

修建引水工程,充分利用雨季存水為濕地補水

在海哈爾河河畔,工作人員說,每當雨季,河水從上游傾瀉而下,河面最寬時能達幾十米,但降水過於集中,夏天降水量達全年70%以上,大量雨水白白流掉了。

前不久,保護區管理局對區域內的植物進行普查,共發現310多種野生維管束植物,種類比保護區成立初期多了40余種。“雖然植物種類多了,但所增加的大多是沙生植物。”保護區管理局副局長呼格吉勒圖說。

歷史上,保護區水資源豐富,有烏力吉沐淪河、海哈爾河兩大河流和12條小型河流,還有上百個大小湖泊,不但形成了大面積沼澤濕地,境內湖泊依河相連,還為湖泊補充了淡水。但近年來,水源不足成為保護區面臨的最大挑戰。

特木爾分析,保護區內濕地主要依靠降水補給,而2009年后逐步干旱的氣候,是造成目前保護區生態環境脆弱的主要因素,“年降水量300毫米左右,年均蒸發量達2259毫米,是降水量的7倍多。同時,保護區南端的人工牧草基地和周邊農業用水主要依靠地下水,我們估算地下水位每年以2米左右的速度下降,又造成了地下水補給不足”。

在保護區北側的哈日朝魯水庫,一組工人正頂著烈日緊張施工,從水庫旁鋪設一條水渠,將河水引向保護區腹地。“預計今年雨季前就能完工,水庫續存的雨水可以在雨季過后得到有效利用。這條水渠對於保護區的濕地來說,就是一條生命補給線。”呼格吉勒圖說。

“引水工程建成后,充分利用雨水補給,將極大地補充濕地水量,能讓濕地功能得到充分恢復,為候鳥提供更理想的棲息繁殖環境。”特木爾說。

依靠自然的力量恢復自然,開展生物多樣性調查

為應對干旱造成的土地沙化、草原退化等問題,保護區的人們一直在努力。

阿魯科爾沁旗採取了一系列措施,制定了“依靠自然的力量恢復自然”指導方針,對扎嘎斯台鎮濕地核心區和緩沖區、坤都鎮濕地核心區和緩沖區進行搶救性保護,對牧民整體搬遷。目前,已投入400多萬元,將216戶牧民搬出這兩個核心區和緩沖區,力求讓保護區的防風固沙功能、水源涵養功能、氣候調節功能和生物多樣性保護功能都得到恢復。

加強科研投入,用科學手段保護沙地草原,也是保護區近年來努力的方向。具有典型意義的科爾沁沙地多樣的生態系統,是重要的保護目標。保護區通過與中科院加強溝通合作,積極向環保部門申請資金,由中科院提供技術支撐,開展生物多樣性調查。

“這裡是眾多鳥類、動植物賴以生存的家園,同時也是牧民賴以生存的家園,再加上人均草場面積小,作為保護區的工作人員,我們更要擔負起保護的重任。”呼格吉勒圖說。

小檔案

內蒙古阿魯科爾沁自然保護區成立於1998年,2005年晉升為國家級自然保護區。保護區地處科爾沁沙地北緣,處於我國北方半干旱農牧交錯區,以沙地草原、林地、河流湖泊沼澤型濕地等多樣生態系統及珍稀鳥類為保護對象。

《 人民日報 》( 2017年06月21日 15 版)

分享讓更多人看到

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量