潿洲島的“海底小縱隊”(美麗中國·保護區裡的年輕人③)

|

潿洲島全景。 |

|

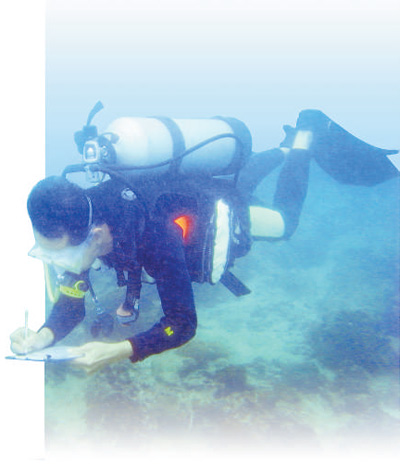

水下作業。 |

|

珊瑚群。 |

|

核心閱讀

廣西潿洲島近岸水域分布珊瑚礁面積近3000公頃,對維護區域內海洋生物多樣性、漁業資源,保護海岸線等有重要作用。

2012年12月,廣西潿洲島珊瑚礁國家級海洋公園建立,作為海洋特別保護區,主要保護對象正是海底珊瑚礁生態系統。2013年,管理站隨之成立,4名80后、90后年輕人陸續來到這裡。

6年多來,這支年輕的保護管理團隊為了保護和修復這些美麗的珊瑚礁,正努力發揮聰明才智。

天高雲淡、碧濤拍岸,於廣西北海國際客運碼頭乘渡輪出海,航行約90分鐘,便來到廣西沿岸海域最大的海島——潿洲島。

島上林木蔥郁、四季常青。離島不遠的海面之下,卻是一幅迥異景觀:狀似蘑菇、色成棕褐,那是風信子鹿角珊瑚﹔形似菊花、通體粉嫩,那是柳珊瑚……而在形態各異、色彩斑斕的美麗珊瑚之間,成群結隊的小魚兒穿梭往來,時而擠作一團圓球,時而排成一條長線,好不熱鬧。

“潛水作業才是最大挑戰”

第一次踏上潿洲島,何精科是有點失望的。在他看來,這個在全國都頗具盛名的旅游勝地有些過於寧靜了。

2017年碩士畢業於中國地質大學(武漢)海洋科學專業的何精科,被安排到管理站工作。如今,他已是管理站負責人。

“正是珊瑚礁激起了我對潿洲島的熱情!”何精科說,管理站成立后,2016年曾組建專家團隊來潿洲島海域摸清家底,“探明的珊瑚種類有62種,各類奇形怪狀、五顏六色的珊瑚讓我倍感興趣”。

這些年來,由於全球氣候變化以及人工捕撈等原因,潿洲島海域珊瑚礁受到一定損害。開展珊瑚礁修復工程是目前管理站最重要的工作之一。此前,該管理站由北海市原海洋局分管領導兼任管理站站長,做了很多前期的項目申報和規劃工作。何精科是管理站第一位專職負責人,來之后恰逢珊瑚礁修復等項目正式開展,年輕的負責人感覺很有壓力,“但同時也很有動力”,何精科說,年輕人在這裡有很大的發揮空間。

摩拳擦掌的何精科剛上手便遇不順:剛開始主持工作時,由於對珊瑚生態修復的知識不夠了解,在與項目方交流時有很多障礙。

在以后的工作中,他憋著一股勁苦練內功:查文獻了解珊瑚修復的技術、去實驗基地實地走訪調研、向有關專家及施工人員請教……經過勤學苦練,儲備了滿腦袋珊瑚修復知識的何精科有了底氣。

“這些都不算什麼,潛水作業才是最大的挑戰。”何精科說,管理站所有成員都需要潛水作業,以此了解培育的珊瑚礁生長狀況、成活率,有時甚至要在水下呆四五十分鐘,這讓從未潛過水的他有些打怵。

“這可不是潛水觀光,有時天氣不好,海水幽深渾濁,潛下去能見度不到一米,更別說我還是近視眼。”何精科說,“此外,隨著深度的增加,水壓變大,耳朵會極難受。在這種環境下,我還要觀察珊瑚狀態,清點數量做記錄,真的是硬著頭皮干。”

“目前,我們制作了200個珊瑚苗圃床,完成了2萬株幼苗培育,400個生物礁體於今年1月投放完畢,這為接下來珊瑚幼苗移植提供了附著體,預計今年上半年在海洋公園修復區域內移植投放完畢。”何精科介紹。

“大家都知道珊瑚是重要資源,是潿洲島的寶貝”

如果說何精科是潿洲島上初來乍到的新人,那同為90后的侯超雄,就算得上是土生土長的“老人”了。

侯超雄的父母因工作移居到潿洲島,他生在島上、長在島上,初中畢業才離島去讀了高中和大學。大學畢業在南寧工作一年后,他又回到了潿洲島,2014年正式成為管理站的一員。因為常年住在島上,負責對接島內外事務,大家戲稱他是“島上管家”。

“就是想回來,有時做夢都夢見小時候放學去游泳。”侯超雄說,正是這份眷戀讓他回到島上,“那時候到處都是珊瑚,下海最怕的是被珊瑚扎到腳,現在近海已經少很多了”。

來到站裡第一個重要任務,就是根據國家批復圈出的范圍,根據拐點處進行浮標投放、確立邊界。“總共要在海上拐點處放置16個浮標,用錨鏈把水泥墩與浮標連起來,將水泥墩沉入海底固定。我跟著施工船在海上漂了三天三夜,那幾天有7級大風,風浪下整艘船搖搖晃晃,作業時一不小心人都可能掉進海裡,十分驚險。”侯超雄說。

“這兩年主要是走家串戶跟島民講保護珊瑚的重要性,還有日常巡護。”侯超雄說,“既要巡查島上,還要巡查海上和海底。海上,要檢查浮標是否存在,是否被破壞﹔海底,要檢查珊瑚是否被破壞。島上,要巡查集市,防止有人盜採了珊瑚拿來賣。”

“其實,隨著島上旅游的發展,島民保護珊瑚的意識已經很強了。大家都知道珊瑚是重要資源,是潿洲島的寶貝。”侯超雄說。

“珊瑚修復需要很長時間才能見功效,我們能做的就是堅持再堅持”

“除了侯超雄和我,管理站還有兩名80后女同事,主要負責辦公室的日常工作。”何精科說,他將管理站視作一個創業小團隊,就像是一支“海底小縱隊”,“我們不正是在海底‘創事業’嗎?”

“但我們一共就4個人,人手太少,需要時我們一樣得潛水作業。”兩名80后“女將”之一的鐘麗萍說,潛水之前要做很久的心理建設。

“按規定,海洋公園至少應該有11個人的編制,但目前北海市正在推行機構改革,機制理順后我們將加大招聘力度。”北海市海洋與漁業局有關負責人說。

經費上的不足,也滯后了管理站的工作。“我們連一條自己的船都沒有,這對定期巡護、水質監測採樣以及珊瑚保護等工作造成很大不便,有時要用船隻能‘蹭’別的單位的。”何精科說。

“除了借船,我們要和兄弟單位合作的地方還不少。”何精科說,海洋環境保護有一定特殊性,合作是必須的,“比如海水污染,有時污染源在岸上,還是要從島上發力。但根據規定,管理站隻能管海上的,島上治理隻能依靠各級管理部門﹔比如這些年潿洲島旅游區管委會一直在加強島上生活污水的處理力度,這也保護了海洋公園的水質”。

侯超雄說,潿洲島上共50個行政村,有近2萬人口,“要做好保護工作,動員群眾一起參與至關重要”。

“我們的目標是一致的,珊瑚是潿洲島重要的旅游資源之一,旅游發展了,生活條件改善了,島民自然不會冒險出海打魚採珊瑚。”潿洲島旅游區管委會主任林德光說。

確立邊界、摸清家底、修復珊瑚,對於何精科他們來說,一切才剛剛起步。“珊瑚修復的時間單位以年來計算,一年才能長幾厘米,需要很長時間才能見功效,這要求極大的耐心,我們能做的就是堅持再堅持,這是我們的事業。”何精科說。

本版制圖:蔡華偉 沈亦伶

《 人民日報 》( 2019年02月20日 14 版)

分享讓更多人看到

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量