为工业减碳按下“快进键”(人民时评) 构建绿色低碳的工业体系,不仅是应对气候变化的关键一招,也是我国工业实现可持续发展的必然路径 习近平主席在气候雄心峰会上指出,“中国历来重信守诺,将以新发展理念为引领,在推动高质量发展中促进经济社会发展全面绿色转型”。实现绿色低碳发展、推动全球气候治理,已经成为中国的国家意志。

把绿色低碳发展纳入宏观经济治理(评论员观察) 我国二氧化碳排放力争2030年前达到峰值,力争2060年前实现碳中和,中央经济工作会议对此作出重要部署。做好碳达峰、碳中和工作,需要加快调整优化产业结构、能源结构,继续打好污染防治攻坚战,也需要把绿色低碳发展纳入宏观经济治理,完善财政、货币、就业、产业、投资、消费、环保、区域等支持政策,努力在新发展阶段实现中国经济的全面绿色转型。

推动能源清洁低碳安全高效利用(大家手笔) 确立合理的能源结构,提高能源利用效率,是生态文明建设实现新进步的题中应有之义。党的十九届五中全会《建议》将推动能源清洁低碳安全高效利用作为加快推动绿色低碳发展的重要内容,强调深入实施可持续发展战略,促进经济社会发展全面绿色转型,建设人与自然和谐共生的现代化。

完善生态文明领域统筹协调机制(有的放矢) 党的十九届五中全会《建议》提出,完善生态文明领域统筹协调机制。这将为提升生态文明建设和生态环境治理系统性、整体性、协同性,推动生态文明建设实现新进步提供制度保障和实践路径。

建设人与自然和谐共生的现代化 党的十九届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》(以下简称《建议》)提出,“推动绿色发展,促进人与自然和谐共生”。这为推动生态文明建设实现新进步,建设人与自然和谐共生的现代化指明了方向、明确了路径。

保障粤港澳大湾区水安全 打造高质量发展典范 近日,水利部和粤港澳大湾区建设领导小组办公室联合印发《粤港澳大湾区水安全保障规划》(以下简称《规划》)。 粤港澳大湾区是我国开放程度最高、经济活力最强的区域之一,在国家发展大局中具有重要战略地位。

“脱碳”倒逼绿色转型(新时代新步伐) 为应对全球气候变化,建设“美丽中国”,中国向国内外展示了助推生态文明建设的决心和目标:今年,在第七十五届联合国大会一般性辩论上,中国承诺在2030年前实现碳排放达峰、2060年前努力实现碳中和;在中共十九届五中全会上,中国确立了到2035年生态环境根本好转,广泛拥有绿色生产生活方式,碳排达峰后稳中有降。 事实上,相对于发达国家,中国应对气候变化的努力更艰辛:全国人均收入水平远未达到世界平均水平的80%。

我国生态文明建设发生历史性转折性全局性变化 “十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段。面对错综复杂的国际形势、艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,特别是新冠肺炎疫情严重冲击,以习近平同志为核心的党中央统筹中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局,团结带领全党全国各族人民砥砺前行、开拓创新,推动决胜全面建成小康社会取得决定性成就。

这五年,绿水青山更美丽 绿水青山就是金山银山,贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,加快形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式,给自然生态留下休养生息的时间和空间。 生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计。

生态扶贫,关键在人,关键在思路 在我国,贫困地区和生态敏感地区存在着高度的交叉重叠状况:宁夏西海固,过去苦寒甲天下,如今生态依然脆弱;云贵川山区,生物多样性丰富,人均收入却在全国处于较低水平;居住在青藏高原三江源头的人们,为了确保一江清水向东流,默默地守护着“中华水塔”……生态敏感区往往与贫困如影随形,这成为我国现阶段基本国情中很重要的一部分。于是,有人认为,生态环境保护与扶贫开发的目标相矛盾,二者如鱼与熊掌一样,不可兼得——其实不然。

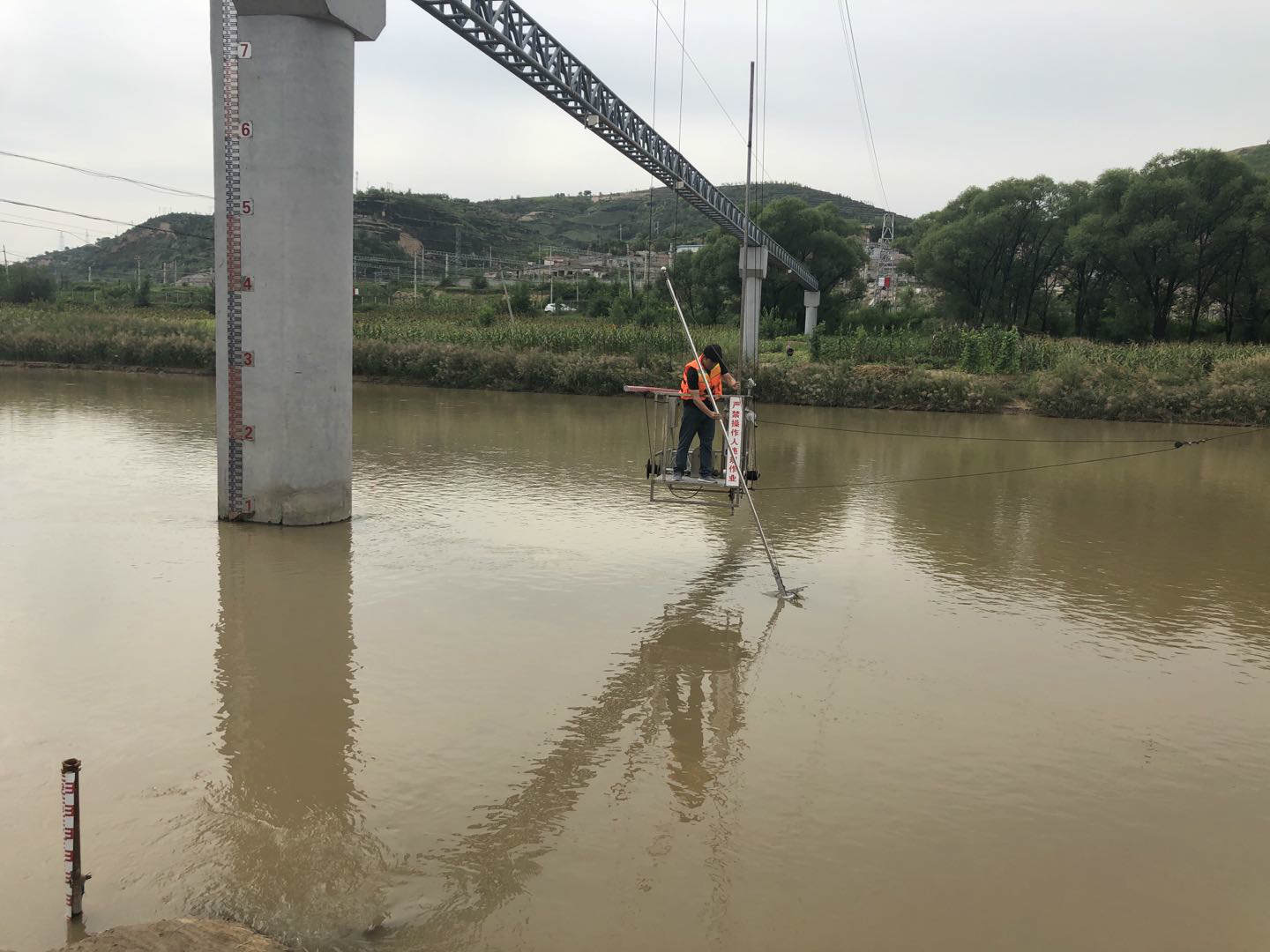

奏响新时代治水强音 让黄河造福人民

黄河流域生态保护和高质量发展乃千秋大计。 2019年9月18日,习近平总书记在郑州主持召开黄河流域生态保护和高质量发展座谈会并发表重要讲话,明确提出将黄河流域生态保护和高质量发展上升为重大国家战略。

奏响新时代治水强音 让黄河造福人民

黄河流域生态保护和高质量发展乃千秋大计。 2019年9月18日,习近平总书记在郑州主持召开黄河流域生态保护和高质量发展座谈会并发表重要讲话,明确提出将黄河流域生态保护和高质量发展上升为重大国家战略。

生态系统更要重视(新时代新步伐) “资源”“环境”“生态系统”,人们在谈及生态文明建设的相关话题、推进生态文明建设的各项实践时,总是离不开这三个关键词及其涉及的领域。自中共十八大以来,随着环境保护工作的不断加强,不重视环境的倾向已经在很大程度上得到改变。