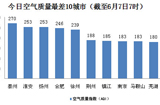

2013年9月,國務院專門出台治理大氣污染的條例,王安順代表北京市與中央簽訂責任狀,王安順說“也是生死狀,因為中央領導說,2017年實現不了空氣治理就‘提頭來見’。”據悉,北京治理霧霾投入將高達7600億元,媒體剖析了7600億元巨額花費將花在哪。(據3月17日《瞭望東方周刊》)

面對糟糕空氣對公眾健康帶來的侵害,地方政府拿出有效辦法來為百姓營造良好的自然生態環境,自然無可厚非。然而,面對“7600億治霾”的現狀,想必值得包括北京市政府在內的很多地方政府好好反思。這些年來,一些地方政府為了盲目追求經濟發展,而忽略了對自然生態環境的保護,從而為一些高污染、高耗能的問題企業大開“綠燈”。

這其中,甚至由於錢權交易、官商勾結等黑幕的大肆存在,一些地方官員將科學發展理念拋於腦后,將黨性原則視為“耳旁風”,不僅為污染企業在當地的“落戶”推波助瀾,而且,長期為其充當“保護傘”,也正因此,導致惡意排污問題的屢見不鮮,不僅使得自然環境飽受破壞,也讓當地百姓身體健康乃至生命安全受到侵害。

一旦地方官員不能堅決果斷地倡行科學發展、以人為本的理念,那麼,一系列的監管體系必須會大加效仿,於是,面對企業存在的惡意排放問題,相關監管部門也不能從源頭加以治理,而是在收取罰款或者“好處費”之后便萬事大吉。不良企業節省了大筆治污成本,監管部門撈取了好處,而老百姓卻遭了殃。

如此問題是導致生態環境惡化的重要因素之一,另外,一些地方政府雖然口口聲聲地倡導“公交優先”,但實際上寧願耗費巨資大搞“面子工程”、景觀工程等,也舍不得在公交建設上進行投入,而如果一個地區缺乏優質高效的公交服務環境,那麼,勢必難以吸引更多公眾自發參與到綠色出行的隊伍當中來。

此外,不少黨政干部,尤其是一些領導干部更是不能積極帶頭低碳出行,他們習慣於乘坐公車出行,甚至,一些官員置上級“禁令”於不顧,長期乘坐著嚴重超標且大排量的豪華座駕,這樣一來,顯然不利於營造綠色出行的良好氛圍。無論如何,面對北京市政府投入7600億巨資治霾的無奈現實,提醒各級政府一定要堅決貫徹落實科學發展理念,要做到經濟發展與環境保護“兩不誤”!

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!