現在的環境保護是“不缺技術缺良心,不缺標准缺執行,不缺口號缺機制”

2013年,在擔任環保部華北環境保護督查中心主任五年之后,熊躍輝轉任環保部科技標准司司長,工作重心從環保督查一線轉向推動環境科技進步和環保標准的制定落實。

出任環保部華北督查中心主任之前,熊躍輝就曾擔任原國家環保總局環境監察局副局長。這些年,隨著我國環境問題逐漸突出,正是國家環境督查體制改進與督查力度提升明顯的關鍵時期。

治霾須先理清“源清單”

《瞭望東方周刊》:你從華北督查中心主任轉任科技標准司司長之后,多次講到要從科技角度重新梳理治霾思路。如何認識科學技術對治霾的意義?

熊躍輝:科技治理是一個抓“牛鼻子”的措施。簡單說,就是利用科技進步提高生產力水平,使得排污產業、企業減少排放,提高資源綜合利用程度。如果資源能得到充分利用,污染物就減少了。

從科學的角度說,霧霾治理的目標簡單而明確,那就是主要控制煤炭的消耗。我國現在的煤炭產量約40億噸,僅有少部分出口,大量是國內消耗。煤炭的開採、運輸、消耗過程中,會產生大量的顆粒物PM2.5、PM10,也就是構成霧霾的主要成分。所以,治霾首要是 “控煤”。

“控煤”首先是減少消耗,但強行削減煤炭產量和消耗量,需要考慮現階段我國經濟社會發展的承受力。比如,我國電力事業的60%~70%要消耗煤炭,而現階段火電還佔據極大比重。煤炭、石化能源仍是經濟、社會發展的基本物質基礎,不可能在總量上一下子減得太多。

北京現在年消耗2000多萬噸煤,到2017年得減少到1300萬噸﹔河北省煤炭消耗是3億多噸,到2017年要削減4000萬噸。這仍然是有限的,就得依靠科技進步提高煤炭、石化能源利用的清潔程度和效率,以減少能源消耗對環境的污染。

《瞭望東方周刊》:說到科技治霾,首先就需要搞清霧霾的科學成因。

熊躍輝:霾的形成是很清楚的,三個要件:靜穩天氣,80%以上的空氣濕度,以及一定時空內的顆粒污染物濃度。難度是如何准確搞清污染物的來源、成分,這樣才能從源頭上控制。

各地情況還存在不同。比如,北京霧霾的來源與廊坊、保定、石家庄的霧霾來源未必是一樣的。

環保部2013年10月出台了“清潔空氣研究計劃”,首先就是對污染物的“源解析”,理出“源清單”。打比方說,機動車尾氣貢獻了多少、燃煤電廠貢獻了多少、工地揚塵貢獻了多少,等等。如果不能從科學角度盡快摸清霧霾來源,治霾就沒有針對性。

《瞭望東方周刊》:當前“源解析”存在技術難度嗎?

熊躍輝:環保部主要是推動出台“源解析”的方法和標准,然后各地依據方法實地檢測,拉出“源清單”。檢測的技術難度很高。

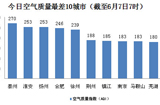

就全國范圍來說,霧霾治理也不僅是治理PM2.5、PM10。華北、長三角地區的主要污染物確實是顆粒物PM2.5、PM10,但在珠三角地區,主要污染物就不僅是顆粒物了,還有臭氧。

根據2012年國務院最新頒布的《環境空氣質量標准》,臭氧也是六項必須評價的空氣指標之一,對人體的危害不亞於PM2.5。

PM2.5相對還好治,真正做到控制燃燒、提高油品質量就行,但是臭氧很難治。臭氧的主要來源是VOC(注:指可揮發性有機物),VOC有1000多種,涉及印刷、油墨、涂料、家具噴涂、汽油揮發、餐飲油煙等等日常生產生活的方方面面,而且大多是無組織排放,在日常生活中常常看不見摸不著。所以,VOC的治理難度就更大。

《瞭望東方周刊》:大眾都在關注霧霾,對這個問題好像還沒有引起足夠的認識?

熊躍輝:這方面的差距更大,人們看得見霧霾,看不見臭氧。對VOC的治理,可以說現在是“老百姓缺認識、政府缺重視、監管部門缺標准、缺檢測方法”。臭氧的治理也是我們當前“清潔空氣研究計劃”的主攻方向,如果現在不加強認識,過兩年跟現在面臨的霧霾問題將是一樣的。

河北200多家鋼鐵企業隻有幾家達標

《瞭望東方周刊》:針對霧霾治理和污染物排放,國家和環保部門已經出台了一系列措施,這些措施靠什麼去落實?

熊躍輝:最重要的手段是嚴格標准。標准是根據當前行業的平均技術水平來設定的。比如,有的行業污染不是很嚴重,那麼可能根據三分之二的企業能達到的水平來制定標准﹔有的行業產能過剩,劃線就會嚴一些。一方面,通過標准來淘汰落后產能,調整產業結構﹔另一方面,通過標准逼迫企業、產業實現技術進步。

比如說鋼鐵,我們要求鋼鐵燒結機機頭的粉塵排放是40毫克/每立方米,機尾是20毫克/每立方米。但是,據估計,大概有五分之四的鋼鐵企業如果不加大技術進步和改造,很難達到這個標准。尤其是河北現在的200多家鋼鐵企業,估計隻有幾家能在嚴格污染管理的條件下達標。

通過嚴格標准來提高企業的生產力水平、降低污染物排放,這是很多國家都用過且奏效的手段。國家標准是技術法規,是環境保護、治理污染的紅線,越過紅線就是違法,這是具有強制性的。

《瞭望東方周刊》:標准早已制定,但執行似乎一直都存在問題?

熊躍輝:這是問題的關鍵。我們不缺標准,缺的是執行不到位。

這有幾種表現:一種是選擇性執行,國家要考核的指標就執行。比如,地方在氮氧化物、二氧化硫等這幾項考核標准上就認真抓,說到底是為了給國家交差、交數據。

另一種是根本不執行。比如鋼鐵業,我們曾經排查發現,不要說現在收嚴以后的標准,就是過去的老標准,也有70%的企業達不到。現在我國的鋼鐵企業大多是違法而上,掙的就是犧牲環境的錢。

比如,生產一噸鋼花在執行環保標准和污染治理上的成本,大約要一百元,但我國一噸鋼的利潤最低時還不夠買一瓶礦泉水。鋼鐵企業要達到環保要求,必然虧得一塌糊涂。所以,環保標准在一些地方可有可無,有的地方政府還把執行環保標准視為阻礙地方經濟發展的絆腳石。

《瞭望東方周刊》:像河北等一些省市,鋼鐵是地方的經濟支柱,怎麼能做到依靠地方政府去監管鋼鐵產業污染?

熊躍輝:這就是問題的關鍵。對一些地方政府來說,一是不管,一是不讓你管。一家鋼鐵企業一年能給一個縣貢獻幾個億,他會去管?他能讓你去管?

本來,除了國家制定環保標准外,地方是有權制定地方標准的,但我們梳理發現,有三分之一強的省、市、自治區的人民政府沒有一項對應的地方環保標准。國家標准的制定需要照顧全國的情況,無法針對某些地方特殊、突出的環境問題,這就要求地方通過地方標准,針對這些特殊的環境問題提出要求。問題是,有的地方不但沒有地方標准,甚至連國家標准都不想執行。

《瞭望東方周刊》:針對這些情況,環保部怎麼去推動問題解決?

熊躍輝:不久前,在環保部部長周生賢的主持下,部長專題會剛剛通過《關於加強地方標准的指導性意見》,目的就是積極爭取各省級政府制定配套的嚴格的地方標准。部裡的想法是,在當前國家標准沒法徹底解決的情況下,希望通過強化地方標准來解決一些地方群眾反映強烈的環境問題。

此外,環保部還自2013年3月開始針對京津冀、長三角、珠三角等19個省區市的47個地級以上城市,涉及火電、鋼鐵、石化、水泥、有色、化工等六大重污染行業以及燃煤工業鍋爐的新建項目納入特別排放限值。

這47個城市的火電行業要達到這個特別條款標准,問題不大。問題最大的是鋼鐵行業,“特別排放限值”標准要求鋼鐵燒結機的機頭達到40毫克每立方米,機尾要達到20毫克每立方米。這個標准將從2015年1月1日開始執行,換句話說,從現在開始算隻有10個月的時間了。

按照這個標准,80%以上的河北鋼鐵企業需要進行技術升級,需要改造脫硫、除塵等生產環節。這個改造完成,從動工的這天開始到結束,保守估計也要8個月時間,並且需要停產進行。

問題是,現在來看,河北還沒有幾個企業動手的。很顯然,到2015年1月1日,他們要不就是違法干了,要不就得停了。

《瞭望東方周刊》:環保部是否在抓緊推動他們執行?

熊躍輝:環保部一直在嚴格要求,近期還要做一些評估,提醒地方政府迅速行動。

最大的問題是管理交叉

《瞭望東方周刊》:在你看來,環保標准執行不力是否因為懲處力度不夠?

熊躍輝:我當了五年華北環境保護督查中心主任,標准執行不力的一方面原因就是處罰力度不夠,不足以刺激企業去完善工藝設施,達到標准排放。

在打擊非法排污等問題上,現行法律比較疲軟,《環境保護法》20多年都未曾修改。很多人大代表跟我說,我等《環境保護法》修改都等到水黑了,等到一代人的頭發白了。20多年前法律規定的處罰措施,現在看來顯然微不足道。

舉個例子,非法排污是按照排污費的三到五倍來處罰,如果平時交3000元排污費,假設排污十天,這沒多少錢,對企業來說處罰不痛不痒。而且,環境執法部門處罰手段極為單一。以前就是單純停留在行政處罰上,事實上,如果要制裁一個違法企業,需要刑事處罰、民事處罰等多種手段。

從國外來看,民事追究是很重要的手段。但在我們國家,追究民事處罰現階段仍然相當難。首先是取証難,比如說環保部門的監測數據,沒有規定可以給老百姓看,可以給你拿去打官司,甚至有的地方還以保護企業為由不讓老百姓看。老百姓拿不到証據,他自己去監測又有嚴格規定,如果不是科學取樣也沒有用。

關於刑事責任,2013年6月“兩高”對《刑法》338條作出司法解釋后,環境污染刑事案件的可操作性才大大增強。過去追究刑事責任是以“后果定罪”,如造成多少人傷亡、多少耕地失耕等,才能追究刑事責任,問題是現實中環境后果評估極為困難。去年“兩高”作出司法解釋后,轉變為“行為入罪”,隻要你有危害環境的行為,就可能被追究刑事責任。

入罪門檻降低以后,我感覺到效果大不一樣。過去我帶隊下去督查,他們根本不怕你,甚至有的還盼著你去處罰。因為他隻要被罰過,就等於拿到了“免死金牌”,監管部門就再沒轍了。

《瞭望東方周刊》:從環境督查的角度來說,地方省市的督查職責存在的問題是什麼?

熊躍輝:地方執法的問題有幾種情況,一種是“不敢為”,過去考核干部的主要手段就是看GDP的增長,至於老百姓的健康、環保等等指標都是沒有約束性的。所以,很多地方政府不讓環境管理部門去企業檢查。我們遇到過很多這種情況,要進園區企業檢查,說不行,要有紀委批准。這些“土政策”完全凌駕於法律法規、國家政策之上。

還有一種是客觀上“不能為”,我國很多基層環保部門缺人才、缺能力、缺技術設備的問題極為突出。我曾經問一個縣的環保局,他們十年沒有進過一個科班出身的環保人才。很多時候下去督查,走一路能抓出一路的問題,但是有的地方環保隊伍長年累月在那兒都找不出問題。何況,很多地方企業也在絞盡腦汁跟你對抗、造假,讓你輕易監測不出來。

《瞭望東方周刊》:這些問題在地方很普遍嗎?有人據此提出對環保執法隊伍進行“垂直管理”,有無必要?

熊躍輝:這些問題特別突出。當然,還有“不作為”的情況。在執法中,見風使舵,討好某些企業、領導,對當地的政績工程、首長工程,對有些和領導沾親帶故的企業,網開一面,從以往來看,這種“行政干預、地方保護”是很普遍的。

不過,近些年來隨著強調科學發展觀,黨中央、國務院的要求越來越嚴,政策越來越具體,地方領導干部和老百姓的環保意識增強,這種明目張膽的地方保護主義確實越來越少了。

現在來看,我覺得直管沒有必要了。這有三方面的理由:第一,法律已經規定環境保護是地方各級人民政府負責,把隊伍收上去了,哪兒來人干活呢?第二,收上去是治標不是治本,治本要加強對地方環境質量的約束性考核,調動地方的積極性。第三,國家層面應該是側重宏觀管理,通過制定標准、加強考核,來強化地方政府的責任意識。

《瞭望東方周刊》:除了制定標准、改進管理機制,市場的手段呢?

熊躍輝:市場的問題也是管理的問題。現在最大的問題就是管理交叉。這在機動車領域體現得比較明顯,針對機動車減排,車、油、路是三位一體的,有好車、沒好油,有好油、沒好路,都是白搭。

比如柴油有車用柴油、普通柴油,前者的含硫率比后者標准嚴格,但我們督查發現有的高速路上還是可以加到普通柴油。這塊兒誰去管?我們管不到加油,交通部門也沒法管,對車主來說,加車用柴油還是普通柴油對其沒啥區別,后者還更便宜。因此,協同管理是個關鍵問題。

再比如新車要進行型式核准,但我們接到過舉報,有的車企送檢的是符合“國五”排放標准的車,但市場賣的卻是“國三”的車。

《瞭望東方周刊》:從環境管理體制來看,過去主要側重“總量排放”控制,未來對外界關注較多的“排污許可証制度”是否會有推進?

熊躍輝:客觀上,“總量減排制度”是作出了巨大貢獻的,但新的形勢下確實需要進行精細化管理。我概括了一下,現在的環境保護是“不缺技術缺良心、不缺標准缺執行、不缺口號缺機制”。

環保部幾次講到要全面推行“排污許可証制度”,注重從完善頂層設計入手,簡單地理解就是讓每一個區域根據環境容量來確定排放量。今年開始,我們要全面推行。

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!