聯防聯控現在還在探索階段,核心還是利益共享、責任共擔,如果沒有這個核心,你跟鄰居聯防聯控,憑什麼

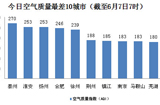

2013年下半年,霧霾席卷中國北部、東部、東北部大范圍區域,而中央政府屢次強調對於空氣質量的剛性約束及納入官員考核體系。

在已公布的28個省份2014年政府工作報告中,有26個省份將空氣污染治理列為要務,佔比超九成,其中明確提到治理霧霾天氣和監測PM2.5的省份達到15個。

2014年3月5日,國務院總理李克強在人民大會堂作政府工作報告時說:“霧霾天氣范圍擴大,環境污染矛盾突出,是大自然向粗放發展方式亮起的紅燈。必須加強生態環境保護,下決心用硬措施完成硬任務。出重拳強化污染防治。”

總理前所未有地對治理霾問題宣布了系統的措施和目標:以霧霾頻發的特大城市和區域為重點,以細顆粒物(PM2.5)和可吸入顆粒物(PM10)治理為突破口,抓住產業結構、能源效率、尾氣排放和揚塵等關鍵環節,健全政府、企業、公眾共同參與新機制,實行區域聯防聯控,深入實施大氣污染防治行動計劃。今年要淘汰燃煤小鍋爐5萬台,推進燃煤電廠脫硫改造1500萬千瓦、脫硝改造1.3億千瓦、除塵改造1.8億千瓦,淘汰黃標車和老舊車600萬輛,在全國供應國四標准車用柴油。

《瞭望東方周刊》從國家環保部獲悉,今年全國兩會所有的議案提案建議中,與環境問題相關的數量位居第一,其中有關霧霾的最多。

在兩會的大小會場上,不少代表委員對霧霾問題的反思已超出末端治理的范疇,而是從結構調整、城市布局、部門協調乃至發展速度的角度,探討目前中國面臨的環境難題出路何在。

會場上熱烈的討論反映著民情民意的溫度,而在會場之外的中國政壇,一場由霧霾而進一步推動的發展方式、執政思路之變,正在展開。

同呼吸共命運的內涵

“上世紀80年代,我們也有大氣污染。那時候的新聞都有報道,中國版圖上有衛星看不到的城市,比如山西臨汾,遼寧的鞍山、本溪,內蒙古的包頭等等,都是點狀的污染。主要是因為城市裡面有鋼鐵等企業。”國家環保部污染防治司大氣處副處長逯世澤對本刊記者說。

他介紹說,現在的情況比較特殊,全國不僅僅是某幾個城市的污染問題。“像2月末那次重污染發生時,我咨詢專家,假如北京沒有人,就是一片草原,那會是什麼情況?專家說,可能污染沒那麼重,但也會有,因為區域污染連成片了。”

逯世澤分析說,之所以發生這樣的情況,一是因為城鎮化,城市之間日益靠近﹔二是由於工業布局太密集,以鋼鐵為例,過去點狀污染的那些城市,一個城市的鋼鐵產能最多幾百萬噸,而現在,光是河北省,鋼鐵產能就有三億噸。其中大量產能還是在GDP指揮棒的召喚下,未批先建。

他說,管理部門已經意識到了這個問題。早在2008年做奧運會保障的時候,京津冀地區就首次提出了大氣污染的“聯防聯控”。採取了諸如讓污染企業大面積停產等一些措施,各地提到講政治的高度來配合完成,付出了很大的經濟代價。雖然取得了明顯效果,但這種應急模式很難長期堅持。甚至為了彌補“聯防聯控”期間的損失,污染產能又迅速反彈。

石家庄市的數位官員和專家都告訴本刊記者,作為重點保障的中心城市,北京不僅治理污染的經濟實力比較雄厚,早在2008年前,其污染企業就已盡數外遷到河北等地。被首都淘汰的產能對周邊地區而言,卻是能帶來經濟效益的“香餑餑”。另外,移動污染源部分,北京的油品標准和汽車排放標准更是走在全國前沿,有專門的“京標”,品質差的油和污染重的車都不允許進入北京。這就是為什麼在整片區域都污染的時候,北京的狀況還能相對略好。

北京市的一位官員告訴本刊記者:剛剛開始實施的《北京市大氣污染防治條例》更是將這種制度保障推上了一個新台階,很多條款都可圈可點,甚至可以說是了不起的進步。

比如,《條例》提出堅持規劃先行,轉變經濟發展方式,優化產業結構和布局,調整能源結構,從源頭到末端全程控制污染物排放。這不僅超越了“末端治理”的思路,更是對長久以來橫沖直撞的發展模式的反思和變革。

聯防聯控,核心是利益共享、責任共擔

然而,單就北京而言,不管如何加強措施保障,不管再投入多少治理資金,在華北平原一整片持續而深重的霧霾中,不可能獨善其身。根據北京官方的統計,北京霧霾中的外來成分也佔到了相當的比例。

《條例》的制定者當然也認識到了這一點,並提出加強與相關省區市的大氣污染聯防聯控工作,建立重大污染事項通報制度,逐步實現重大監測信息和污染防治技術共享。

但是,地區之間的顯著差異決定了“聯防聯控”的平台存在短板。就拿河北來說,相對北京較為落后,除了信息可以共享、重大事件可以聯防之外,經濟、技術和制度保障都遠遠落后於北京。而地方保護主義等因素,又給聯防聯控增加了阻礙。

“聯防聯控現在還在探索階段,核心還是利益共享、責任共擔,如果沒有這個核心,你跟鄰居聯防聯控,憑什麼?”國家環保部污染防治司司長趙英民對《瞭望東方周刊》說。

2014年2月華北地區連續重污染天氣出現以后,環保部組織了12路督察組分赴京津冀及周邊地區,對重污染天氣應對工作及《大氣十條》落實情況進行專項督查。

“環保部的檢查小組沒有執法權力,也沒有執法能力,不能直接對企業執法。隻能通過發現的現象來佐証,看地方政府落實國務院的文件是否到位。我們現在下去都是帶著記者,直接報道,頭三天暗查,第四天通知當地政府,開始明查。把拍攝的一些証據放給地方領導看,說明檢查中發現了什麼問題,這些問題違反了國務院的什麼要求,然后請地方政府給出解釋。通過檢查企業來達到檢查政府的目的。” 趙英民說。

可是,讓他苦惱的是,督察小組去了第一家企業之后,所有的企業馬上都知道了。

在抗污治霾“聯防聯控”尚未建立起成熟機制之前,在GDP的剛性要求下,一些區域內的企業以及地方政府部門,卻早已形成了對抗檢查的“聯防聯控”機制。

不僅京津冀地區,包括長三角、珠三角等區域在內,也開始探索區域大氣污染的“聯防聯控”。

南京市人大環資委主任韋昌明對本刊記者說:“長三角地區的‘聯防聯控’,還停留在聯席會議的形式上,沒有常規化和制度化。”

他告訴本刊記者,和京津冀地區類似,早在上海世博會期間,上海及周邊省市就搞過一次“聯防聯控”。具體措施包括每個省都配合控制黃標車,不讓黃標車進上海,周邊污染企業在世博會期間暫停,等等。現在南京籌備青奧會,也開聯席會議請周邊省市配合。

“這些都是臨時性、階段性的舉措,並不足以維持長久。”韋昌明說。對於長三角區域而言,因為區域發展比較均衡,一體化程度較高,所以推進區域的利益共享、責任共擔機制,理論上講更容易一些,但目前仍在探索之中。

從GDP到GEP,調整指揮棒

逯世澤告訴本刊記者:“從上到下都在反思發展方式,現在考核地方官員,不再唯GDP了,實際上也是一個調整。可能對今后的發展模式、發展什麼產業、怎麼布局都有影響。”

不考核GDP,那又考核什麼?本刊記者獲知,不少地方已經開始了改革和探索,如浙江省,對於杭州淳安、衢州開化等地的考核,不再涉及工業經濟總量和人均生產總值等相關指標,而是增加了“水質”,“空氣質量”等內容。

“浙江省的生態功能區劃啟動得就很早。在2008年以前,當時全國的生態功能區劃做到每個省,而浙江省已經做到了每個縣。”中國科學院生態環境研究中心研究員歐陽志雲告訴本刊記者。

早在上世紀末,歐陽志雲就開始研究生態功能的價值化問題。他告訴本刊記者,GDP用來衡量國民經濟發展水平,是目前世界各國普遍採納的國家和地方經濟核算體系﹔社會指標有GNH,國民幸福指數,用來衡量社會發展水平﹔而人類社會賴以生存的自然生態系統,目前尚缺乏與現行的國民經濟統計和核算體系接軌,同時被各國所接受的衡量指標。

不僅在中國,在全球范圍內,生態系統的服務功能評估與生態系統核算,已經成為生態學與生態經濟學的前沿。包括發達國家在內,都在尋求超越GDP的核算指標。但是,如何以生態系統服務功能評價的成果為基礎,將生態效益納入經濟社會發展的評價體系,建立體現生態文明要求的目標體系和考核辦法,引導全社會參與環保、遏制生存環境的惡化,是關鍵性的“臨門一腳”。

歐陽志雲說:“涵養水源保持水土,這些價值,和我們需要汽車、住房一樣重要,甚至更重要。這些東西以前沒法計算價值,現在霧霾嚴重了大家知道空氣有價值了,並且知道如果不保護它,就會出大問題。”

基於此,中科院生態環境研究中心跟多地合作,開始研究搭建“GEP”(生態系統生產總值)及其核算框架,旨在解決生態環境的保護成果如何納入一個可量化的評估體系之中。像廣東、海南等地,都表現得很積極。

歐陽志雲告訴本刊記者,建立生態系統生產總值的核算機制,使之成為考核一個國家或地區生態保護成效和生態效益的指標,還需要建立起國家生態系統核算框架與指標體系。因為不同國家和地區的地理位置、自然環境、生態要素等方面差異很大,這個框架需要均衡考慮到各個地方的特點。另外,還需要再加強監測評估和技術研究,完善定價方法。最后,要以GEP為基礎,將生態效益納入經濟社會發展的評價體系中。

最關鍵的是最后一步。“這個工作,我們做出來是一個工具,但如果不用就只是一個玩具。和GDP核算體系一樣,它需要在具體的使用過程中不斷探索和完善。”

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!