為工業減碳按下“快進鍵”(人民時評) 構建綠色低碳的工業體系,不僅是應對氣候變化的關鍵一招,也是我國工業實現可持續發展的必然路徑 習近平主席在氣候雄心峰會上指出,“中國歷來重信守諾,將以新發展理念為引領,在推動高質量發展中促進經濟社會發展全面綠色轉型”。實現綠色低碳發展、推動全球氣候治理,已經成為中國的國家意志。

把綠色低碳發展納入宏觀經濟治理(評論員觀察) 我國二氧化碳排放力爭2030年前達到峰值,力爭2060年前實現碳中和,中央經濟工作會議對此作出重要部署。做好碳達峰、碳中和工作,需要加快調整優化產業結構、能源結構,繼續打好污染防治攻堅戰,也需要把綠色低碳發展納入宏觀經濟治理,完善財政、貨幣、就業、產業、投資、消費、環保、區域等支持政策,努力在新發展階段實現中國經濟的全面綠色轉型。

推動能源清潔低碳安全高效利用(大家手筆) 確立合理的能源結構,提高能源利用效率,是生態文明建設實現新進步的題中應有之義。黨的十九屆五中全會《建議》將推動能源清潔低碳安全高效利用作為加快推動綠色低碳發展的重要內容,強調深入實施可持續發展戰略,促進經濟社會發展全面綠色轉型,建設人與自然和諧共生的現代化。

完善生態文明領域統籌協調機制(有的放矢) 黨的十九屆五中全會《建議》提出,完善生態文明領域統籌協調機制。這將為提升生態文明建設和生態環境治理系統性、整體性、協同性,推動生態文明建設實現新進步提供制度保障和實踐路徑。

建設人與自然和諧共生的現代化 黨的十九屆五中全會通過的《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》(以下簡稱《建議》)提出,“推動綠色發展,促進人與自然和諧共生”。這為推動生態文明建設實現新進步,建設人與自然和諧共生的現代化指明了方向、明確了路徑。

保障粵港澳大灣區水安全 打造高質量發展典范 近日,水利部和粵港澳大灣區建設領導小組辦公室聯合印發《粵港澳大灣區水安全保障規劃》(以下簡稱《規劃》)。 粵港澳大灣區是我國開放程度最高、經濟活力最強的區域之一,在國家發展大局中具有重要戰略地位。

“脫碳”倒逼綠色轉型(新時代新步伐) 為應對全球氣候變化,建設“美麗中國”,中國向國內外展示了助推生態文明建設的決心和目標:今年,在第七十五屆聯合國大會一般性辯論上,中國承諾在2030年前實現碳排放達峰、2060年前努力實現碳中和﹔在中共十九屆五中全會上,中國確立了到2035年生態環境根本好轉,廣泛擁有綠色生產生活方式,碳排達峰后穩中有降。 事實上,相對於發達國家,中國應對氣候變化的努力更艱辛:全國人均收入水平遠未達到世界平均水平的80%。

我國生態文明建設發生歷史性轉折性全局性變化 “十三五”時期是我國全面建成小康社會的決勝階段。面對錯綜復雜的國際形勢、艱巨繁重的國內改革發展穩定任務,特別是新冠肺炎疫情嚴重沖擊,以習近平同志為核心的黨中央統籌中華民族偉大復興戰略全局和世界百年未有之大變局,團結帶領全黨全國各族人民砥礪前行、開拓創新,推動決勝全面建成小康社會取得決定性成就。

這五年,綠水青山更美麗 綠水青山就是金山銀山,貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念,加快形成節約資源和保護環境的空間格局、產業結構、生產方式、生活方式,給自然生態留下休養生息的時間和空間。 生態文明建設是關系中華民族永續發展的根本大計。

生態扶貧,關鍵在人,關鍵在思路 在我國,貧困地區和生態敏感地區存在著高度的交叉重疊狀況:寧夏西海固,過去苦寒甲天下,如今生態依然脆弱﹔雲貴川山區,生物多樣性豐富,人均收入卻在全國處於較低水平﹔居住在青藏高原三江源頭的人們,為了確保一江清水向東流,默默地守護著“中華水塔”……生態敏感區往往與貧困如影隨形,這成為我國現階段基本國情中很重要的一部分。於是,有人認為,生態環境保護與扶貧開發的目標相矛盾,二者如魚與熊掌一樣,不可兼得——其實不然。

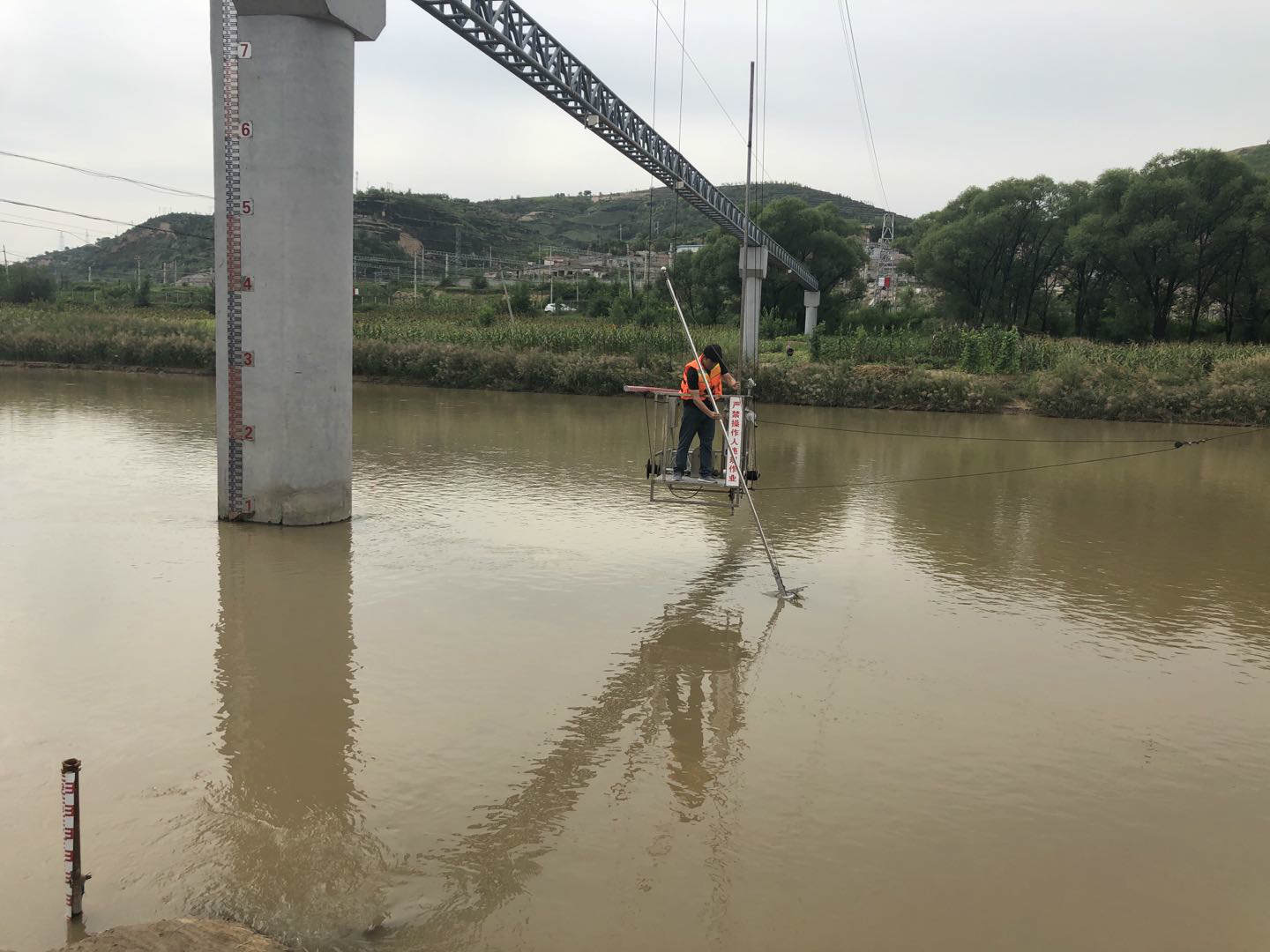

奏響新時代治水強音 讓黃河造福人民

黃河流域生態保護和高質量發展乃千秋大計。 2019年9月18日,習近平總書記在鄭州主持召開黃河流域生態保護和高質量發展座談會並發表重要講話,明確提出將黃河流域生態保護和高質量發展上升為重大國家戰略。

奏響新時代治水強音 讓黃河造福人民

黃河流域生態保護和高質量發展乃千秋大計。 2019年9月18日,習近平總書記在鄭州主持召開黃河流域生態保護和高質量發展座談會並發表重要講話,明確提出將黃河流域生態保護和高質量發展上升為重大國家戰略。

生態系統更要重視(新時代新步伐) “資源”“環境”“生態系統”,人們在談及生態文明建設的相關話題、推進生態文明建設的各項實踐時,總是離不開這三個關鍵詞及其涉及的領域。自中共十八大以來,隨著環境保護工作的不斷加強,不重視環境的傾向已經在很大程度上得到改變。